農家が生活できる所得保障を要求

安心の食を安定して手にできる政治へ

『日本の進路』編集部

国民の主食であるコメ価格が1年間で倍に。昔、「貧乏人は麦を食え」と言う蔵相がいたが、それすらもママならぬ国民の厳しい生活実態がある。ところが政府計画の議論で「コメ輸出拡大、前年比8倍」などという報道が躍る。「『楽しい国』とはまさか政治家にとって?」との新聞投書も。

こうしたとき「この国から村が消え、農家、農民が消えようとしている。この国の食と命の持続性が危機にさらされている。それが『国民の意思』なのか?」と3月30日、東京と全国各地で農業者が消費者、労働者市民と共に「令和の百姓一揆」行動に立ち上がった。

「農家が生活できる所得補償」「市民に安定して食を手にできる生活を」求めた。食料品など生活必需品は高騰。非正規低賃金の若者も、低年金暮らしの高齢者も、子育てのシングルも、国民が生きてゆけない。「生活防衛」は一刻の猶予もない状況だ。

われわれはこの「百姓一揆」を断固支持する。実行委員会代表の菅野芳秀さんは、「ここを烽火に」と全国的行動を呼びかける。力を合わせて農政を根本転換し、農家が生活でき、国民が安心して食を手にでき生きることのできる政治をめざそう。

農業崩壊は進む

「令和の百姓一揆」の2月国会内集会は怒りの声に満ちた(本誌13ページ)。「コメ不足は農家が離農しているからだ」「このままでは日本全体がダメになる」「農が滅びると国が滅びる」「キャベツや白菜など野菜の値段が上がっているって言うけど作る人がどんどん減っているから。それに気候変動」「こんなことしていたら国が終わる」と厳しい現実と要求が次々語られた。

これは農業軽視の政治の結果だ。

わが国の食料自給率は、わずか38%。鈴木宣弘教授は、輸入肥料がなくなり収量が半減すると22%、種子の自給率を10%と想定すると実質自給率は9・2%と計算する。

もしも「有事」になると、日本国民はどんなにミサイルがあっても安全を確保できず、確実に飢え死にすることになる。そんな日本で良いのか。

対米輸出の「生け贄」

鈴木教授は問題の根本を、「(日本政府が)大きな自由貿易協定を一つ決めるごとに、自動車が3兆円儲かって、農業がどんどん赤字になっていく。これを繰り返してきた」と指摘する。農業はアメリカ市場最優先で生き抜く財界大企業の文字通り「生け贄」にされた。

これこそ戦後の対米従属政治の本質であり、売国農政である。

今も変わらない。

石破首相は農業重視を言った。だが今年度政府農業(農林水産省)予算は昨年と比べてもわずか20億円、0・1%増で2兆957億円に過ぎない。30年前の1995年度は4兆186億円だったから、30年間で実に半減、文字通り「失われた30年」である。

予算総額は1995年度78兆

340億円だったが、2025年度は115兆5415億円で約1・5倍に。前年度比でも2・6%増えている。防衛省(庁)予算は25年度は前年比9・5%増だ。30年前の4兆4723億円が25年度は8兆6691億円、ちょうど倍増である。しかもさらに防衛費はGDP比2%目標の増額方針も決まっている(25年度は1・4%)。

いかに歴代自民党政権が農業を軽視してきたか一目瞭然。石破政権でも変わらない。

国民の食料、命を軽視する政治を変えないと日本は明日がない。

農業を潰す絶好の機会か

昨年、「食料農業農村基本法」が改定され、食料自給方針はさらに大幅に後退した。いま、それに沿った基本計画が策定中である。

基本計画原案には、「農水予算を増やす」との方向は一切なく、「現行の見直しなどにより得られた財源を活用する」と明記されていた。説明を受けた自民党議員からも、「必要な予算を政府全体で確保する」などの文言を入れるべきなどの意見が相次いだという。

だが、自民党政治に大きな影響を持つ財界が許さない。

「国の財政にかかわる重要事項」を司るという財政制度等審議会の会長に十倉雅和経団連会長(住友化学会長)が座り、号令する。「(農業の)危機的状況は、農地の最大限の集約化や法人経営・株式会社の参入推進などにより構造転換を進める観点からは絶好の機会」「食料自給率に引きずられることなく、国民負担を最小化する視点も不可欠」と。昨年11月、「予算の編成等に関する建議」に明記した。

農業を潰す「絶好の機会」だというのだ。石破首相も自民党もこの財界には逆らえない。

「農業過保護」論の大ウソ

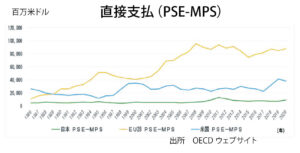

日本の農業保護(PSE)はOECD平均の2・3倍だと、十倉会長らは「過保護」を強弁する。

だが、グラフ(三菱総研作成のもの)にあるように「政府直接支払い」はほとんど増えていない。とくにEU28と比べればわずかなものである。

問題は、「農家保護」の9割はMPSすなわち「生産者への間接的な所得移転」が多いことである。鈴木教授はOECDのMPS計算が、輸送費や関税で説明できない価格差(わが国はこの部分が多い)を、すべて「非関税障壁」として保護額に算入しているからだと指摘する。

例えば、スーパーで国産ネギ一束が158円、外国産が100円で並べて販売されている場合に、158円の国産ネギを購入したとする。OECD計算ではこの差額58円が「非関税障壁」として保護額に算入されてしまう。しかし、この58円分は「国産」への消費者の評価であり、安心安全など一種の「ブランド力」と言える。それは生産者の品質向上努力の結果であって、決して政府保護の結果ではない。生鮮野菜の関税はわずか3%である。

こうして「日本農業は過保護」との大噓がマスコミを通じて広められる。しかしそれは、百歩譲っても政府の「支払い」ではなく、消費者の負担である。

農業と食料は国の基

「農家が生活できる所得保障」実現は、国民が安定して食を手に入れ、生活と命を守る最低限の要求である。わが国農業は過保護どころか、自動車などの輸出の生け贄になっている。

いま約700万トンのコメ生産だが、1400万トンまで可能という。食料自給は十分に可能なのだ。政府が買い上げて備蓄に回すとともに、「子ども食堂」などに提供する政治が急がれる。

トランプ政権は、わが国のコメ関税が700%などと脅し、自動車について「日本も(対米輸出は)とても大きい」と攻撃する。商務長官は25%関税をかけると言明する。さらにトランプ大統領は、日本は「安保ただ乗り」と攻撃する。

もはや財界や大企業がアメリカ市場確保のために、農業を「生け贄」にして乗り切れてきた時代ではない。反動的保守層の中にもウクライナを見ながら、「アメリカは日本を守ってくれない」との疑いも広がる。

対米依存では農業・食料も製造業も、経済も安全保障ももはや成り立たない。世論調査でも「対抗関税をかけろ」という声が58%もある。

農業・食料は国の「基」であり、自立の基礎、安全保障の根幹だ。

全国の農家が立ち上がりつつあるいまこそ、全国民が結束し闘うときだ!