日本の立ち位置をどう選択するか?

国際地政学研究所(IGIJ)理事長 柳澤 協二

今年の3月、「米海兵隊兵力デザイン2030」が議会に報告されました。海軍・海兵隊が戦略・編成を替えようとしている背景に、中国に対する米国の軍事的優位に陰りが見えてきたことがあります。インド太平洋軍のレベルでも、対中国の戦い方として「集中から分散」という方向を志向しています。こうした米国の戦略転換は、日本の防衛政策にも大きなインパクトを与えることになると思います。

辺野古への米海兵隊普天間基地代替施設の建設も、海兵隊の戦略・配備の変更に左右されます。また、陸上イージス計画の断念と「敵基地攻撃論」についても、グアムのミサイル防衛と長距離精密打撃力に重点が置かれようとしている米軍の新戦略のなかで、日本の役割を大きく変える可能性をはらんでいます。

さらに、米中の対立が鮮明になっているなかで、米中の関係をどう定義し、日本の立ち位置をどう選択するかについても、若干の問題提起をしておきたい。

構成

◇「海兵隊の兵力デザイン2030」

◇MAGTFからEABOへ

◇米軍優位の陰り・・・集中から分散へ

◇米次期新政権の政策?

◇日本への影響

①沖縄における基地問題

②統合ミサイル防衛と日本

◇コロナと「新冷戦」について若干の考察

「海兵隊の兵力デザイン2030」

「海兵隊の兵力デザイン2030」ですが、要点は二つ。一つは、兵力を削減していくこと。今後10年で1万2千人を削減する。これは、海兵隊全体の1割弱です。機能について言えば、戦車を全廃する。歩兵大隊を24から21に減らす。また、21ある砲兵大隊を五つまで減らす。中型のティルトローター(垂直離着陸機、オスプレイ)飛行隊を17から14に減らす。

一方で、長距離ミサイルの導入、無人センサー、新しい水陸両用艦船(LAW)を開発する。つまり、大砲や戦車などを減らして、ミサイルと小型ボート主体の編成にしていくということです。

■「海兵沿岸連隊」(MLR)

もう一つは、沖縄に司令部がある第3海兵遠征軍がその再編成の中核になると言っています。既存の部隊を三つの「海兵沿岸連隊」に改編して、ハワイ、グアム、そして沖縄に置く計画です。すでに、ハワイでは、実験的に部隊編成が進められています。

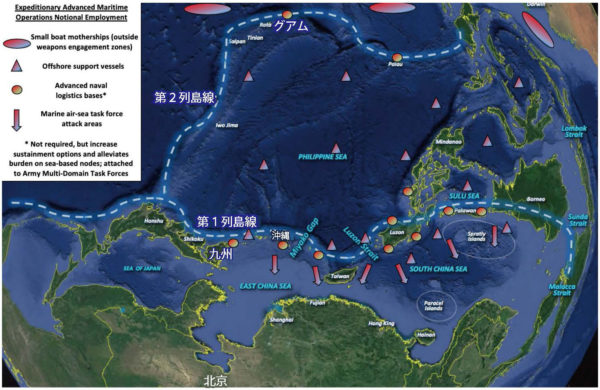

「海兵沿岸連隊」とはどういうものか。中核となるのは、沿岸戦闘チーム(LCT)に加えて、対空大隊、兵站大隊で構成されます。「大隊」というと800人前後の人員だと思いますので、連隊としては2000人前後の規模になると思います。その中核になるLCTの構成を見ると、歩兵大隊と長距離ミサイル中隊が中心的な戦闘ユニットとなって、それが前進基地(EAB)に展開する。地対艦ミサイルを装備する小規模なチームに分散して、島から島へと移動するという構想です。

沖縄・名護市のキャンプ・シュワブにいる第4海兵連隊と、同じく金武町を中心とした地域にあるキャンプ・ハンセンにいる第12海兵連隊が沿岸部隊に編成替えされることになります。

沿岸戦闘チームは、対艦ミサイル・ボートを4隻持つことになっています。ほかに、偵察や地上攻撃のためのボートがある。小型高速の船をたくさん持つ。このチームが離島に拠点を設置して、巡航ミサイルで中国海軍の船を攻撃する。ミサイルを撃ち尽くしたら、拠点に戻ってミサイルを再充塡する。こういうイメージです。

対艦ミサイル・ボートが4隻ずつを、仮に10カ所の拠点に配置すると、40の対艦ミサイル艇が中国の目の前に現れる。これはたぶん、中国がいちばん嫌がる戦い方だと思いますが、こういう戦い方を海兵隊は考えているようです。

「MAGTAF」から「EABO」へ

従来、海兵隊の戦い方は「空地作戦部隊」(MAGTAF)と言われます。空地一体となって敵地に侵入・上陸する、というものでした。それが、「遠征前進基地作戦」(EABO)という、離島にたくさん拠点をつくり、ミサイルを持って海軍と共に制海権を獲得するという戦い方に移行しようとしています。これは、空地一体で「敵地に殴り込む」という戦い方から、敵地でない離島に進出して相手を迎え撃つ点で、大きな変化です。

ポイントは、敵のミサイルの脅威下で行動することです。今や、南シナ海全域と西太平洋のグアムまでが中国の中距離ミサイルの射程内に入っています。ミサイルの脅威のなかで、空母などの米艦隊は行動を制約されてしまう状況に対応するものです。海兵隊が小さなボートに乗ってミサイルを撃つことになれば、相手が何を攻撃したらいいか混乱する。そこで、海軍も自由に行動できるようになる、という発想です。海兵隊が敵地への殴り込み部隊から制海権獲得のための海軍の補助兵力になる。

こういう発想に至った動機を考えます。

ミサイルや潜水艦によって米海軍の行動を制約する中国の「接近阻止・領域拒否」(A2/AD)戦略に対して、これまでの米軍の戦い方は「エアー・シー・バトル」でした。海・空軍がいったん中国のミサイル射程の外に退いて、遠距離からの攻撃で中国本土のミサイル基地を攻撃する発想です。この構想では、地上兵力の出番がありません。これは、海兵隊に非常に深刻な事態だったと思います。そこで、中国を想定した戦い方のなかで、自分の存在意義を見いださなければ組織の存続にかかわるという危機感が、戦略変更の第一の動機だと思います。

もう一つは、もはや米海軍にとって、西太平洋で中国のミサイルから安全な場所はなくなった。このなかでどう行動の自由を確保するかが、大きな課題になっていました。ミサイルの射程外に退くのではなく、敵ミサイルの射程内で行動するため、ミサイルの数で対抗するという発想です。

米軍優位の陰り…「集中から分散」へ

言い換えれば、西太平洋におけるアメリカの軍事的優位性に陰りが見えているわけです。2018年のデータですが、米軍艦隊は280隻でした。今後、予算規模が現状で推移し、空母を新しく造り替えたり、ミサイル原潜を更新する予算をも優先させたりすれば、2030年には237隻まで減ってしまうという計算があります。トランプ政権は、355隻の海軍をつくる計画を打ち出していますが、現実的に見通しが立たない。

さらにトランプ政権になってから、南シナ海における「航行の自由作戦」や中東での活動も増えています。その結果、艦隊の任務がオーバーになり、第7艦隊の船がタンカーに衝突するなどの事故が頻発しました。

その上、「コロナ対策」に3兆ドル(約320兆円)の連邦予算が必要とされています。このなかで、海軍予算を増やすわけにはいかないという認識もあります。

一方、2018年時点で中国海軍の艦船は350隻でしたが、年間30隻のペースで増やしてきており、今後15年たつと430隻になります。これに数で対抗しようとしても、とても追いつかない。

そこで、海軍が出した答えは、巡洋艦や空母などの大型艦重視をやめることです。「大型無人水上艦船」(LUSV)をつくり、分散型の海上戦闘に移行することにしています。

「戦略予算分析局」というシンクタンクは、大型船を削減して、2千トン級の護衛艦と、小型無人艦隊の創設を奨励しています。

米海軍は、巨大な空母を中心とした機動戦力を世界中に展開して秩序を支える、という伝統的な存在意義がありました。今や、ミサイルを搭載した小型船をたくさん持つことで、戦いを有利に運ぼうという発想に変わってきている。これは、大きな変化だと思います。

■インド太平洋軍の全領域作戦(ADO)と抑止イニシアティブ(PDI)

海兵隊と海軍の動向を見てきましたが、インド太平洋軍全体としての作戦構想も示されています。インド太平洋軍司令官が議会に出した「全領域作戦」(ADO)という新しい戦闘コンセプトがあります。併せて「太平洋抑止イニシアティブ」(PDI)という投資計画も出しています。「ADO」を反映した予算計画ということでしょうか。

この「ADO」ですが、一言でいえば、「全縦深への攻撃」ということです。かつて70年代の欧州で、ソ連軍が東西ドイツの国境を越えて攻めてきたときに、その戦車や大砲、後方の補給部隊等を航空機と地上の火力によって同時に制圧するという発想がありましたが、これに類似した戦い方だという解説もあります。中国の軍艦、航空機、ミサイルや兵站基地すべてを同時に制圧する能力を持つということです。

もう一つ注目するのは、「拒否的抑止力を実効化」するとも言っていることです。これまで米国の「抑止」は、戦争となれば相手の中枢となる軍事施設や都市を攻撃するというものでした。報復の脅しで敵を「抑止する」ということです。

一方、「拒否的抑止力」とは、攻撃してくる敵の兵力を叩き、敵の軍隊が被るコストを高めることによって攻撃を思いとどまらせる考え方です。戦場における兵力同士の直接のぶつかり合いですから、お互いに兵力を増強することになり、増強された兵力が対峙すれば緊張が高まります。こうした抑止の発想は、安定したものにはならない。

重視する項目として、分散配備されたセンサーと迎撃システムによって統合防空ミサイル防衛網を構築することが謳われています。同盟国との協力も前提にしています。そして、ハブとなるグアムのミサイル防衛が、きわめて重要であると述べています。

それから、車両、艦艇、航空機などのあらゆるプラットフォームから、敵のさまざまな標的を攻撃する「長距離精密打撃兵器」を持つと言っています。ミサイル防衛と長距離精密攻撃ミサイルを「車の両輪」とするミサイル戦争の構想です。

中国に懸念をもつ同盟国や友好国と新たな共同訓練の枠組みを常設的につくるとも言っています。中国を念頭に同盟国と共同して戦う態勢を常設するということです。

そして、事業プランであるPDI(抑止イニシアティブ)では、重点投資すべき対象としてグアムへのミサイル防衛や、日本から琉球諸島を経て、台湾、それからフィリピンに至る第1列島線に精密打撃能力を置くことを挙げています。日本の「敵基地攻撃能力」も、こうしたインド太平洋軍の戦略のなかで使われていくことになると思います。

兵力配備については、「高度に大規模な基地への集中は、賢明でも現実的でもない」という見方が示され、上院軍事委員会でも、「より小さく、分散化され、強靱で、適応性のある基地をつくる」という指針が示されています。こうした方向で、海兵隊を含むインド太平洋軍の再編が進められていきます。キーワードは、集中から分散です。

米次期「民主党」政権の政策?(フロノイ論文)

こうした米軍事戦略の方向性は、今秋の大統領選で民主党政権に代わっても、変わることはないと思われます。バイデン政権が成立した場合の国防長官候補と言われているフロノイ女史(オバマ政権の国防次官)が6月18日に、論文を発表しています。この論文では、「このままでは、中国が米国の軍事的な意志と能力を過小評価し、抑止が崩壊して戦争のリスクが高まる」という認識を示し、「第1列島線の内側はきわめて脆弱。基地に依存するのではなく、分散と残存性のある部隊をつくる」「敵の指導者に、自国の艦隊が全滅するかもしれないリスクを感じさせなければ抑止が成立しない」などと述べ、コロナ対策で予算が逼迫するなかで、大型艦よりも無人艦隊や、極超音速兵器の開発などに重点を置くべきだと述べています。集中から分散、中国に対して、多数のミサイルで対抗する拒否的抑止のトレンドが、政権交代しても変わらないことが読み取れると思います。

また、対中競争は軍事バランスだけでなく、同盟国やパートナーとの共同行動を通じて米国の意志を明確に伝えること、政治的、イデオロギー的分野でもしっかり競争し、中国との間にトラブルを抱える国に対して、米国の後ろ盾がある安心感が伝わるようにすべきだとも述べています。中国との戦略対話の重要性にも触れていますが、新冷戦的な思考に立っている感じがします。新冷戦については、最後のところで触れたいと思います。

日本への影響

■①沖縄における基地問題

さて、米国の大きな戦略転換が日本に与える影響について考えます。

一つは、基地問題です。海兵隊は、沖縄に駐留する米軍の大半を占めていますから、海兵隊の変化は、沖縄の基地問題に大きな影響を与えることになります。

2005年に「米軍再編ロードマップ」が日米間で合意され、2012年に修正されています。そこでは、キャンプ・シュワブにいる第4海兵連隊を中心にした戦闘要員のうち4700人をグアムに移転するとされています。

これが、グアムと沖縄に海兵沿岸連隊をつくる計画とどう関連していくのか。場合によっては、日米合意の見直しもあるかもしれません。

そして、合意に従って、グアムの基地が整備されつつあります。日本も30億ドルの負担を決めています。今年3月の「星条旗新聞」には、5千人の海兵隊を受け入れる施設整備を行っているという記事がありました。グアムに常駐するのは1300人で、あとはオーストラリアやハワイなどの間にローテーションさせる形で3700の部隊を配備するとしています。家族住宅や生活インフラの整備にも経費がかかるので、場合によっては、日米間で資金の負担割合の議論にもつながっていく可能性もあります。

もう一つ、辺野古への新基地建設計画との関連です。

対象は、第31海兵遠征部隊(31MEU)です。この部隊には800人の戦闘要員がいて、それを運ぶ24機のオスプレイを含む54機のヘリが普天間に配備されていて、これを辺野古に移すということです。

しかし、これから海兵隊の主力になる海兵沿岸連隊には、オスプレイはありません。31MEUがどんな形で残るのか、そのへんがハッキリしないと、予定通り辺野古を埋め立てていいかどうか、考えなくてはいけないでしょう。

辺野古新基地の規模は、1800mの滑走路を前提にしています。仮に31MEUが残るとしても、かつて普天間にいた空中給油機は岩国に移転しているので、残るヘリの運用のためには、1800mの滑走路は要らない。普天間には有事の来援拠点という役割もありましたが、大型機の離発着に1800mの滑走路は短すぎる。

最近話題になっているのが、建設予定地である大浦湾の軟弱地盤です。防衛省は、今後12年の期間と9300億円の費用がかかると言っていますが、私はとても無理だと思います。加えて、海兵隊の戦略が大きく転換しており、基地が将来どう使われるのか、一度止まって考えるべきときだと思います。

■②統合ミサイル防衛と日本

日本の防衛政策全体に大きく影響するのは、インド太平洋軍が統合ミサイル防衛網・長距離精密打撃ミサイル網を構築していくことです。日本の防衛態勢がそこに組み込まれていくことの意味を考えなければなりません。

政府は、陸上イージスの配備を断念しました。打ち上げたブースターが周辺の村落に落下するのを防げないという理由でしたが、もともとイージスシステムの限界も指摘されていました。敵が打ち上げたミサイルのブースターが燃え尽きたところで軌道を計算し、弾頭がいちばん高いところに達した地点で撃ち落とすのがイージスシステムです。昨年北朝鮮が盛んに発射実験を行っていましたが、あまり高く上がらず、弾頭が音速の5倍のスピードで滑空してくるタイプのミサイルが出てきています。これには、イージスでは対抗できない。

そこで、「敵基地攻撃能力」が議論されています。撃ち落とせないなら、飛び上がる前に叩きつぶすという発想です。

しかし、そのためには、何百とあるミサイルの発射台や統制システムの場所を特定し、攻撃態勢にあるかどうかをリアルタイムで把握しなければなりません。偵察衛星はありますが、日本にそこまでの情報能力はないと思います。

また、攻撃の効果測定と第2撃をどこに向けるかという情報も必要になります。宇宙空間も含めたさまざまな情報手段を用意する必要がある。それには、陸上イージス以上に圧倒的な経費がかかるでしょう。情報を米国に頼るのであれば、米国の決めたタイミングで、米国が指示した目標を攻撃することになります。インド太平洋軍が目指す「第1列島線の精密打撃ミサイル網」の一翼に組み込まれるということです。

それでも、すべての敵ミサイルを破壊できるとは限りません。残ったミサイルが確実に飛んでくるわけですから、敵基地攻撃も万能ではありません。

今回発表された米軍の一連の構想では「南シナ海、台湾」に注目しています。第1列島線を形成すると日本本土や沖縄・南西諸島は、台湾・南シナ海有事における米軍の拠点ですから、日本が米中の戦争に巻き込まれることがより確実になってくるわけです。それによって、中国への抑止が高まるという考え方もあります。だから、「抑止」と「巻き込まれ」のバランスを、政治がよほど心して考えなければならない。「敵基地攻撃能力を持てば解決する」わけではないのです。

さらに、敵の攻撃手段を攻撃する「拒否的抑止」の世界では、先に攻撃する方が有利ですから、かえって攻撃を誘発する効果もあります。抑止を完結するためには、都市などへの報復的攻撃の威嚇が、依然として必要です。昨年、米国は、中距離核戦力全廃条約(INF)から離脱しました。そして、新たな中距離ミサイルの開発も行いながら、それを第1列島線に置くことを検討しています。

500キロ以上、5500キロ未満の射程が中距離ミサイルと言われています。つまり、中国からアメリカ本土には届かない距離です。しかし、核でないにしろ、日本に中距離ミサイルが配備されたら、ミサイルのバランスは、東京と北京を天秤にかける形になる。ワシントンDCは、天秤には載らない。だから米国はミサイルを使いやすくなるので、抑止が高まるとも言えますが、相手の反撃を考えれば、それは日本が戦場になることを前提とした抑止です。

80年代、ソ連はSS20という中距離ミサイルを配備しました。それは米国には届かない。NATO諸国は、ソ連から攻撃を受けたときに、米国が自国に届かないミサイル攻撃に対して、米国自身を危険にさらすような長距離核による報復をするのか、という疑問がありました。

そこで、パーシングという中距離ミサイルを西ドイツに配備し、中距離核の均衡をとった結果、米ソ双方の中距離核戦力を欧州から撤去することになりました。中曽根首相は、欧州で行き場を失ったSS20が極東に配備されることを心配して米国に働きかけ、やがてINF全廃、ひいては冷戦の終結に結び付いたと言われています。

今日、米国が新たに日本周辺に中距離ミサイルを置こうとしているのは、INFの全廃を目指すためではなく、中国に対抗するためです。こうした競争的な大国関係のなかで、日本の敵基地攻撃能力が、地域の軍拡を促し、ひいては日本の安全を損なうことを心配しています。

新型コロナと「新冷戦」に関する若干の考察

最後になりますが、現在世界はコロナ対策の旗振り役となる国もなく、誰もリーダーとして信用されていない。そのなかで、アメリカと中国との対立が進んでいます。

コロナは戦争ではありません。戦争というのは、武力によって相手の意志を変えることですが、コロナの意志を変えることはできない。むしろ、こちらがコロナと共存する、つまり、コロナとの妥協を強いられているからです。

米中対立の状況を「新冷戦」と言うようになりました。一方、冷戦とは違うという意見もあり、以下の3点が指摘されています。

1点目は、米中ともに資本主義で競争しており、体制の優位を争っているわけではないということ。2点目は、互いの対立が内政の対立構造に投影されていない。かつての日本では、米ソの対立を反映した「55年体制」があり、自民党と社会党が対立していました。3点目として、冷戦時、米ソは直接的な戦争はしない代わりに、「代理戦争」という形で中東などの覇権を争っていました。現在の米中対立には、こうした特徴が当てはまらないというわけです。

また、当時の米ソには経済的な相互依存がありませんでした。トランプ政権の米国でも、中国との経済的分離の動きがあります。先端技術分野などに限った分離は可能かもしれませんが、競争経済は、効率性が決め手です。中国には「世界の工場」としてのノウハウと実績があります。また、中国はコロナ危機から、統計的にはV字回復に転じています。中国を抜きにして、世界はコロナからの経済回復ができるとは思えない。

「新冷戦」論のいちばんの問題は、「冷戦」になぞらえることによって、米中「二者択一」が問われることです。しかし、欧州やアジア諸国は、米中いずれかに過剰に依存せず、双方にヘッジをかけようとしています。

コロナ感染拡大に伴って、米中対立は激化しています。特に、中国が国家安全法を成立させて香港の民主主義を抑圧したことから、価値観対立をことさら喧伝する動きがあります。米国のポンペオ国務長官は、覇権主義の中国に対する民主主義国の同盟の必要性を強調し、中国封じ込めを主導しようとしています。中国による自由と人権への弾圧は許しがたいものです。しかし、ポンペオが言うように、「われわれが中国を変えなければ中国がわれわれを変える」という問題ではない。

米ソ冷戦との最大の違いはそこにあると思います。社会主義と自由主義体制の対立は、原理的にはお互いの体制を変えることを目標とした、妥協の余地のないものでした。戦争となれば、自ら滅びるリスクを負っても核を使うかもしれないという相互の認識があって、核につながる全面戦争が抑止されていました。一方、今日の米中には、自分が滅んでも相手を打倒する動機がない。

米中双方に全面戦争の動機も利益もないと思います。しかし、前線で軍隊が対峙する「拒否的抑止」の構造はきわめて不安定です。仮に限定的であっても米中が戦うことになれば、前線国家である日本は確実に被害を受ける。

日本にとって眼前のリスクは気候変動による災害ですが、最大のリスクは米中戦争に巻き込まれることだと思います。米中対立を運命的な体制間対立とみなして、どちらの陣営につくかを無理に選択すべきときではない。むしろ、米中双方に対して妥協を促すことがとるべき立場だと思います。

本稿は、国際地政学研究所(IGIJ)主催のシンポジウム(2020年7月18日)における基調講演に筆者が手を加えたものである。