『国民の皆様へ 日本で生産された農畜産物を食べて下さい』

『日本の食を守るため私たち農家は命を懸けて生産します』

JA菊池 三角修組合長 インタビュー

――8月8日の菊池地域農業危機突破緊急集会に至る経過や現状についてお聞かせください。

肥料関係は、ご案内の通り3割から4割、なかには5割近くまで値上がりしているものがあります。ロシアによるウクライナ侵攻によって肥料関係の輸入ができなくなったからです。

JA菊池 三角修組合長 インタビュー

――8月8日の菊池地域農業危機突破緊急集会に至る経過や現状についてお聞かせください。

肥料関係は、ご案内の通り3割から4割、なかには5割近くまで値上がりしているものがあります。ロシアによるウクライナ侵攻によって肥料関係の輸入ができなくなったからです。

宍粟市議会議員 今井 和夫

どこの政党も一応、食料安保を言っています。自給率アップも一応口先だけでは言っています。

でも、本当にアップしたいと思っているとは思えません。

ホントに自給率を取り戻すのは簡単です。農家の生活が成り立つようにすればいいだけのことです。例えば、田舎において「公務員になる」ことに反対する親や本人はあまりいないでしょう。農家を公務員並みの所得環境にすれば、ほとんどの者は農家になりたがります。「並みの」というより、農業担当の公務員として採用すればいい。

東京大学大学院教授 鈴木 宣弘

ただでさえ食料価格の高騰と日本の国際社会での「買い負け」懸念が高まってきていた矢先に、ウクライナ危機が勃発し、小麦をはじめとする穀物、原油、化学肥料原料などの価格高騰が増幅され、食料やその生産資材調達への不安は深刻の度合いを強めている。シカゴの小麦先物相場は本年3月8日、ついに2008年の「世界食料危機」時の最高値を一度超えてしまった。

宍粟市議会議員 今井 和夫

当市でこの冬に行われた稲作への支援についてご紹介します。

このあたりのコメの単価は最近まで、農家からの買い取り、あるいは農家が直接売るなどの場合、30kg当たりおよそ7500円~8000円(コシヒカリ)が相場でしたが、今年はコロナ禍の影響下、買い取り価格が1000円ほど下がっています。これは、1反(10a)当たりにすると、1万5000円ほどの減収になります。

北海道議会議員 北口 雄幸

昨年12月1日の日本農業新聞に、『水田交付金見直し決定 今後5年水張りなければ対象外 政府・自民』とのタイトルが躍った。水田を畑に転作し、今後5年間コメを作付けしなければ、「水田活用の直接支払交付金」の対象から除外するというものだ。

危機的な農業と農村状況の中で、安全な食料・食料安全保障の確立、食料とエネルギーの地消地産、農業を軸にした地域循環型経済の実現が求められる。学校給食100%有機米を実現している千葉県いすみ市を1月下旬に訪れ、市農林課の鮫田晋主査と有機米づくりに挑戦された矢澤喜久雄さん(農業法人みねやの里代表理事)にお話を伺った。(広範な国民連合全国事務局・川崎正)

北海道農民連盟書記長 中原 浩一

広大な大地を生かし食料自給率200%台を維持しつつ、その強みを生かし、インバウンド需要や観光に力を入れ経済を活性化させてきた。しかし、コロナ禍により人流の制限等は三次産業を直撃し、関連している一次・二次産業への影響も大きく、道民生活や経済活動など、環境が一変した。

JA全中会長 中家 徹

新型コロナで、農業分野でも、外食や業務用需要の減退により、米や牛乳などを中心として幅広い品目で影響が続いています。

一方、コロナ禍により身近な食への関心が高まってきています。こうした状況なども踏まえ、JAグループでは、「国民が必要として消費する食料は、できるだけその国で生産する」という「国消国産」を独自のキーメッセージとして活用し、国民理解醸成をすすめています。昨年、10月16日を「国消国産の日」に制定しました。

本年は、「国消国産の日」を契機に、皆さまに食料を生産する農業・農村などを支えたいと思っていただけるよう、さらなる情報発信を強化します。

東京大学大学院教授 鈴木 宣弘

平凡社新書の『農業消滅』が話題を呼んでいる。まだお読みでない本誌読者の皆さんに向け、著者の鈴木宣弘氏に頼んで、この間マスコミなどに掲載された書評や著者インタビューに触れながら、本書の〝読みどころ〟を紹介していただいた。(編集部)

鈴木宣弘著『農業消滅 農政の失敗がまねく国家存亡の危機』(平凡社新書、2021年7月発行、968円)

山形県・農業、一般社団法人・置賜自給圏推進機構代表理事 渡部 務

これが掲載されるころ、当地方は稲刈りが終わって、冬の準備だろうか。今年は盆後の長雨と一時的な低温で「いもち病」の心配もあったが、まずまずの出来である。黄金色に色づき始めた稲穂を見るにつけ一年の努力が実を結ぶうれしさと、その上を飛ぶ赤とんぼ、そのバックには真っ赤に染まった夕日を思い浮かべると、日本人の琴線にふれる風景をこれからも残さなければと思う。 続きを読む

これが掲載されるころ、当地方は稲刈りが終わって、冬の準備だろうか。今年は盆後の長雨と一時的な低温で「いもち病」の心配もあったが、まずまずの出来である。黄金色に色づき始めた稲穂を見るにつけ一年の努力が実を結ぶうれしさと、その上を飛ぶ赤とんぼ、そのバックには真っ赤に染まった夕日を思い浮かべると、日本人の琴線にふれる風景をこれからも残さなければと思う。 続きを読む

熊本県議会議員 西 聖一

私は1983年に熊本県庁に入庁し、農業改良普及員、農業行政、農業研究センター等農業技術者として23年奉職した後、自治労推薦の議員として現在に至っています。農業に対する危機感を共有し、命を守るための日本の安全安心な食糧確保を堅持していくための運動を大きく展開したい思いを述べさせていただきます。 続きを読む

農事組合法人八頭船岡農場(鳥取県)組合長 鎌谷 一也(全日農副会長)

人生の最終ステージは、「本気の百姓を!」ということで、朝から晩まで、田んぼで働く。

コロナ禍のもと、昨年から寄り合いや会議も減少し、いっそう農作業に打ち込むこととなった。

晴天・曇天・雨天であろうと、汗を流し作業に没頭していれば、農業は新型コロナとは無縁の世界にも思える。実際は、業務用の米や野菜の販売が滞ったり、消費減により価格が下がったり、影響がないことはないが、太陽の下で働くことに閉塞感もストレスもない。米のほか、小麦、大豆、白ネギ、キャベツ、繁殖牛、原木シイタケ、ワサビなど、あれもこれも、やろうと思えばきりがないほど、仕事が増える。

だが、旧町単位の範囲で、260ヘクタールの水田を集積、構成員は545名(旧町エリアの約8割の農家)、職員15名を抱えている農事組合法人の組合長としては、作業だけに明け暮れているわけにもいかず、昨年は10年先を考えて、第3次5カ年計画(がんばる農家プラン)を策定した。

高齢化や人口減少により、10年先は旧町全農地340ヘクタールの半分170ヘクタールは、法人(職員)の直接管理が必要となるであろう。その時に、職員は何人必要か、その職員が食べていくだけの生産体制・経営基盤は。集落で頑張る中核的な法人構成員の育成確保、集落単位での協業や相互扶助体制の確立をどうするか。水田活用、野菜生産、耕畜連携に放牧を利用した和牛繁殖など、事業展開をどうするか。そもそもどういった農村風景・農村社会を想定し、ことを進めるべきか、これまた考えることは尽きない。 続きを読む

JAM会長 安河内 賢弘

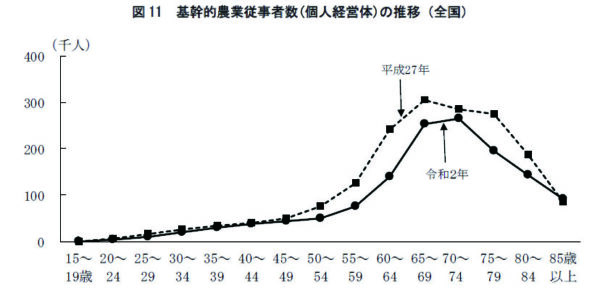

4月27日に2020年農林業センサスが発表されたが、日本農業の衰退がさらに進んでいることが改めて示された。5年前と比較すると農林業経営体は22・2%減少し、なかでも林業経営体は61・1%と壊滅的な減少である。また、年齢階層別に基幹的農業従事者の推移を見ると、5年前と比べ、85歳未満の全ての階層で減少した。

一方で、農産物販売金額規模別に農業経営体数の増加率を見ると、5年前に比べ3千万円以上の層で農業経営体数が増加したとするものの、3千万円を超える農業経営体は全体の3・82%にすぎず、全体の約7割強が300万円未満の農家である。

図 基幹的農業従事者数(個人経営体)の推移(全国)

2015年11月25日、TPP大筋合意を受け政府はTPP総合対策本部を設置し、「総合的なTPP関連政策大綱」を取りまとめた。その主な柱は、①中堅・中小企業等の海外展開の支援、②経済再生・地方創生の実現、③農林水産業支援、④その他必要な支援(食の安全・安心、知的財産等)であった。このうち農林水産業については、「攻めの農林水産業への転換(体質強化対策)」と「経営安定・安定供給のための備え(重要5品目関連)」が重点施策として掲げられたが、それから5年を経た2020年の日本農業の衰退は残念ながら加速している。

大田区議会議員 奈須 りえ

鈴木先生のご講演は、これまで進められてきたグローバル化を総括した非常に意義深いものでした。

NHKスペシャルが報じた「2050に起きるかもしれない食料を求める暴動」はそれだけでも、大きな衝撃でしたが、先生が出された試算は、それよりずっと前2035年に日本が飢餓に直面する可能性をリアルに示しており、食料自給への不安を具体的な危機として私たちに突き付けました。先生は、食料自給率がここまで下がり、飢餓の危機にさらされている背景にある「TPPなど自由貿易協定」と「一連の法改正(種子法廃止→農業競争力強化支援法→種苗法改定→農産物検査法改定等)」など、この間、法や制度が支えてきた公の役割を規制緩和により壊し、市場経済の自由競争にさらすことで、グローバル資本に利益をもたらす構造をつくってきた政府を厳しく批判しておられ、大変に共感いたしました。地方議員としてこの間の制度改正から、農業など一次産業だけでなく、都市部においてもグローバル資本の投資対象が拡大し弊害が生じていることを実感してきたからです。 続きを読む