「流域治水」は住民と行政の楽しい覚悟から?

―人口減少時代の骨太の国土再生哲学を―

参議院議員 嘉田 由紀子(前滋賀県知事、元環境社会学会会長)

1.130年ぶりの治水政策のコペルニクス的転換

2021年4月28日、参議院本会議で「流域治水関連法案」が成立した。改正案の概要は次の4点だ。「流域治水の計画・体制の強化」、「氾濫をできるだけ防ぐための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、「被害の軽減、早期復旧、復興のための対策」である。

2021年4月28日、参議院本会議で「流域治水関連法案」が成立した。改正案の概要は次の4点だ。「流域治水の計画・体制の強化」、「氾濫をできるだけ防ぐための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、「被害の軽減、早期復旧、復興のための対策」である。

図1 「流域治水イメージ図」(国土交通省HP より)

図1が、国が示す流域治水のイメージ図だ。この図を見ると、水を集めてくる「集水域」と「河川」と「氾濫域」の3つの地域を明示的に示し、これらの流域全体で、水害被害を軽減する、という方向が示されている。

今回の流域治水法では、「河川から溢れることを前提」として、氾濫域からの住宅の高台移転や、要援護者の避難体制の強化、ハザードマップ作製の拡大を示した。日本では明治29(1896)年の最初の河川法制定以降、高い連続堤防とダムにより河川の中に洪水を閉じ込める近代技術主導の河川政策が主流であった。この明治以来の「河川閉じ込め型治水」から「溢れることを前提とする治水」は、河川政策のコペルニクス的転換でもある。溢れることを前提としたら、人びとが暮らす生活の場からの水害対策が基本になるからだ。つまり「河川管理者視点」から、氾濫原に暮らす「住民視点」への転換が必要となる。

このような大転換は行政の場はもちろん、氾濫原に暮らす住民の立場からも、近年はなじみのない、新しい挑戦となる。本論では、明治以降の、国が進めてきた河川政策と住民目線の川とのかかわりの歴史をたどりながら、流域治水の定着には、行政も住民も共に大きく変わらなければならない壁があることを、流域治水政策を主導した自治体経営の経験者として語ってみたい。

2.明治河川法、昭和河川法、そして平成河川法に国の方針を見る

日本の河川政策の歴史は振り返ると大きく3つの転機があった。明治29(1896)年の治水優先から、昭和39(1964)年の治水+利水、平成9(1997)年の治水+利水+環境保全+住民参加という流れであり、今回の流域治水は、平成河川法の理念が政策現場に浸透し始めた反映といえる。

日本で、国家としての河川政策が始まったのは明治29(1896)年だ。この当時の法律制定の目的は、近代化が進むなかで、高い連続堤防により河川の中に洪水を閉じ込めて、河川周辺の農地開発や都市開発を進めることだった。

当時、農山村から人びとを大都会に集める「向都離村」による都市化や産業化が進みつつあった。これらの地域開発と両立させるためには川の面積をできるだけ狭めて、洪水も河川に閉じ込め、都市や住宅地が拡大するなかで、河川も暗渠にして人間活動分野を増やすことが目的となった。かつて「春の小川」に歌われた渋谷川は、東京渋谷繁華街の地下に閉じ込められ暗渠となってしまった。都市拡大により、河川や水域は、道路の下に隠された。

明治河川法制定と時を同じくして、物資の移動手段も舟運から鉄道や道路輸送に移り、連続的に堤防を高くして河川に水を閉じ込める「河川閉じ込め型治水」が有利となった。また同時に明治30年代以降、それまで河川の水利用は水田用に限られていたのが、都市化に伴う上水道への水供給や、水力発電などの需要も拡大し、河川水を用途別に争うこととなった。

そこで河川を流れる水量を計測して、上水道や発電目的にそれぞれ毎秒何トンという割り当てが必要となる。洪水対策として、河川を横切って水をためるダムという発想が出てくるのは大正末期から昭和初期であり、土木技術者物部長穂による「河水統制事業」がその始まりである。

物部は、冬には洪水が少ないので電力用に水を使い、夏には発電と洪水用の多目的に使えるとして多目的ダム建設を提案する。アイディアの起源はアメリカのTVA(テネシー川流域開発)など、河川開発計画である。しかし、第2次世界大戦の影響もあり、実際に河水統制事業が実現されたのは戦後の昭和30年代である。特に昭和20年代の水害多発時代を経て、昭和32(1957)年に「特定多目的ダム法」が、昭和36(1961)年には「水資源開発促進法」が、その総まとめとして昭和39(1964)年の新河川法の制定があった。

新河川法では、農業用水や水道用水、工業用水や電力用水などの水量を各用途別に割り当て、多目的ダムの建設計画を立てる。治水については、ダムや高い堤防で河川内部に閉じ込めるべき水量を「基本高水流量」として、河川で閉じ込めることができる「計画高水流量」と、目標の「基本高水流量」の差をダム建設にあてるという「工事実施計画」を各河川ごとにつくった。それが昭和30代以降のダム建設の論拠となった。

新河川法には、河川を単なる量的な水資源供給の場としてのみ把握する「近代技術主義」が貫徹されている。河川には魚類などの生き物もいなければ、ホタルなどの水生昆虫の姿も見えない。もちろん、魚つかみを楽しむ子どもの姿は忌避するもので「よい子は川で遊ばない」という看板が日本中の河川や水路に張り出される。それが平成初期までの日本の河川や水辺だった。

つまり水は「使用価値」としての「資源」でしかなく、水の中に暮らす生き物の命を思う「存在価値」も、また水辺の風景や文化を大切にする「ふれあい価値」も忘れられ、単なる使用価値に集約化されていった。ここには要素還元的な「近代要素還元主義」が完結されていた。

河川から生き物の姿が消え、子どもの遊ぶ姿も消え、建設省主導の大規模ダムにより各地の河川環境が破壊されていることに危機感を感じた住民・市民活動が出てくるのは平成に入ってからだ。平成初期には長良川河口堰建設の是非をめぐり学者や芸能人などまで巻き込んだ河口堰反対運動が起き、河川にダムや堰のような巨大遮蔽物をつくることの是非が論じられた。同じ頃、吉野川では第十堰という江戸時代以来の井堰を壊して近代的な可動堰をつくる計画が建設省から示され、第十堰が今も十分に機能しているとして可動堰建設への反対運動が住民の間に広まり可動堰は凍結された。また学者の間でも、「生態工学学会」のような工学系の研究者と生態学研究者が協働し河川環境の研究も進んだ。折しも1992年にはブラジルで地球環境サミットが開催され、「生物多様性」の重要性が提起された。

このような動きを受けて、建設省も河川の生態系の維持を含め「環境保全」を河川法の目的に加え、1997年には、河川法の改正を行った。それまでの工事主体の計画から、長期的な「河川整備基本方針」と、20~30年間での「河川整備計画」という二段階の計画論を法制化した。さらに河川整備計画をつくる上では、専門家に加えて「地域に詳しい住民」を委員として加える「流域委員会方式」が採用された。

そのなかでも、2001年に始められた淀川水系流域委員会では、数年間の議論を経て、河川整備の在り方に対して次のような提言を出したが、特に②の治水の新たな理念は流域治水の基本的方向を示すことになった。

①河川環境の保全・再生の新たな理念

②治水の新たな理念

・計画規模を上回る洪水(超過洪水)を含めて、どのような大洪水に対しても、それによる壊滅的な被害を回避するにはできるだけ破堤しないようにする河川対応と、破堤した場合の被害をできるだけ少なくする流域対応を併せて実施する

③ダムについての新たな理念

・ダムは自然環境に及ぼす影響が大きいため、原則として建設しないものとする

④住民参加・協働の新たな取り組み

嘉田自身は淀川水系流域委員会に2001年の発足時から参加をし、400回を超える会議や現地調査のなかで、流域治水政策への思いを煮詰めてきた。その結果、2006年の滋賀県知事選挙に「ダムだけに頼らない流域型治水政策」をひとつの柱として挑戦することになった。この背景には、嘉田自身の環境社会学者としての琵琶湖周辺の基礎自治体の地域調査があった。

3.河川政策の変化を住民はどうとらえたか? 「近い水」から「遠い水」へ

国レベルの明治以降の河川政策は、地域ではどのように受け止められてきたのか。ここでは、私自身が深くかかわってきた滋賀県の琵琶湖周辺の明治以降の人と河川とのかかわりを通して流域治水という考え方が生まれてきた背景について解説してみたい。

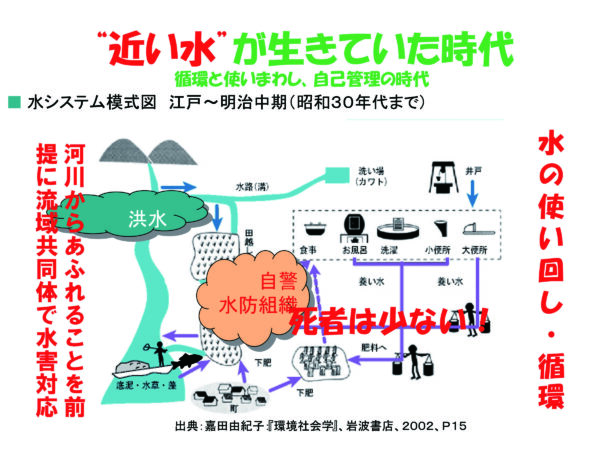

もともと琵琶湖周辺、今の滋賀県の範囲には江戸時代には1600を超える基礎自治体があり、それぞれの基礎自治体は、水田稲作のために山間部から水を引いて農業用水路をつくり、子どもたちは河川や水田での魚つかみに興じて遊び、大人は食料として魚を捕獲した。また生活用水も身近な水路や湧き水、井戸から取り、人間のし尿は「養い水」として畑や水田に戻し、栄養分の使い回し・循環システムが成り立っていた。

河川は洪水で溢れることを前提に、浸水する恐れが高いところには住宅などをつくらないという「土地利用」の配慮があった。どうしても住宅をつくらざるを得ない場合には、敷地をかさ上げし、「建物で被害をあらかじめ防ぐ」工夫をしていた。また大雨が降る時には、集落には自警の水防組織で堤防を見回り、危ない時には半鐘などで集落中に知らせて堤防補強に集まり、高齢者や子どもは高台に避難させるという「そなえ」を徹底していた。それゆえ河川が溢れても死者は少なかった。

堤防が破壊されたら自分たちで補修工事も行い、費用も基本的に自分たちで負担した。それゆえ、「川は自分たちのもの」という意識が強く、まさに精神的に、また社会的にも物理的にも、地域住民に「近い水」だった。図2にはそのイメージを示してある。「自己管理の時代」だ。

図2 “ 近い水” が生きていた時代―循環と使い回し、自己管理の時代

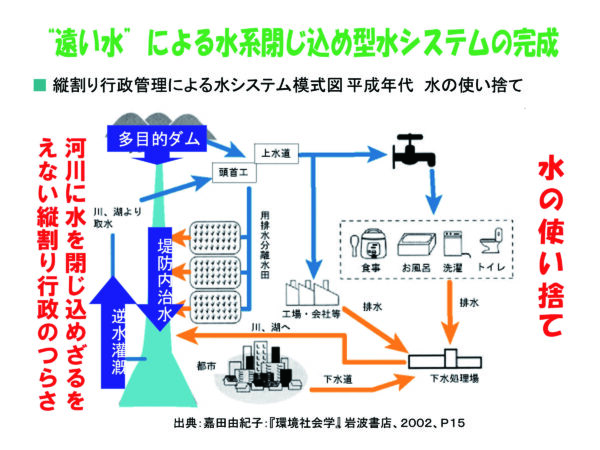

図3 “遠い水” による水系閉じ込め型 水システムの完成

地域により異なるが、地域の基礎共同体による〝近い水〟システムが大きく変わるのは、滋賀県では1964年の新河川法が契機だ。琵琶湖に流入する約120本の河川はすべて滋賀県や国が管理する「一級河川」指定を受けた。一級河川になると、まずは堤防補強などの工事を県費で対応してくれて地元負担が減少するので、いったんは住民に歓迎された。しかし、堤防上の土地利用や樹木伐採などは自由にできなくなった。地元の人たちの「もう川は自分たちのものではなくなった」という言葉が各地で聞かれた。洪水対策も「ダムができたから、堤防が高くなったからどんな大雨でも枕を高くして眠れる」という施設依存意識が強くなり、自警の水防組織が弱くなる。

4.なぜ滋賀県からの流域治水だったのか?

明治時代以降の地域での洪水被害調査をしてきて、私自身が最も怖かったのは、かつて「堤防切れ」をして浸水被害を受けていた場所が「リバーサイドニュータウン」などとして宅地開発され、過去の水害を知らない新住民が多く住み始めたことだ。地域によってはかつて「霞堤防」として遊水地となっていた川沿いの土地が「夢の町」などと名付けられ新住民が住んでいる。この土地を売り払った旧住民地主は過去の浸水被害を知りながら売り逃げたことになる。問題はそのような水害の危険区域の開発を規制する手段を、市町村や県などの行政が持っていなかったことだ。

「流域治水」の考え方はこのような私自身の地域調査にひとつの起源がある。日本で最初に流域治水を法制化したのは2014年の「滋賀県流域治水推進条例」だ。1980年代初頭から、琵琶湖や河川と地域社会とのかかわりを地元生活者の立場から研究してきた生活環境主義から流域治水は生まれた。琵琶湖淀川水系40カ所で、過去の水害被害経験者への「水害エスノグラフィー調査」で、すでに見てきたように洪水は多いが死者は少ないことが分かった。「水害被害の最小化」を図ってきた地域社会は伝統的生活知を蓄積し災害に備えていた。

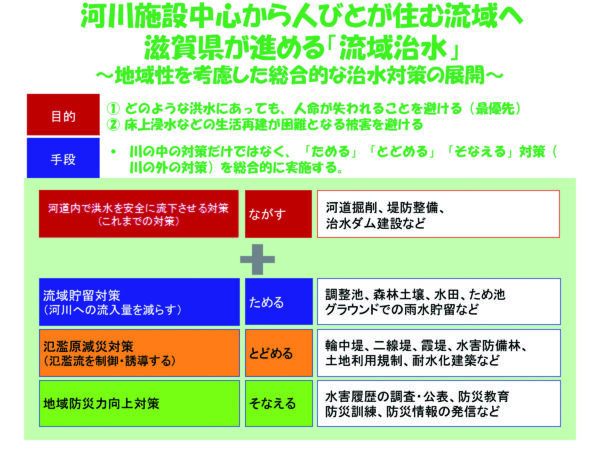

滋賀県の流域治水の全体像を図4に示した。まず目的は「どのような洪水でも命を失うことを避ける」という人命最重視だ。また2点目は、「床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける」ことである。その目的を達成するために、川の中の対策では「ながす」ことを優先する。河川改修や堤防強化だ。これまでの河川政策は川の中の対策だけだった。そこに3つの流域対策を加えた。「ためる」では、河川への流入を減らすための森林保全や水田、ため池での貯水だ。「とどめる」では、人びとが暮らす氾濫原での土地利用規制や建物の耐水化だ。「そなえる」は、水害履歴の調査に基づき、避難体制づくりや防災教育なども含む。

図4 滋賀県の流域治水条例の4つの仕組み

この図4の解説を、図1の国の流域治水法案の説明と比較していただきたい。滋賀県の流域治水条例の「ながす」「ためる」「とどめる」「そなえる」という暮らし言葉の表現と、国での法案説明と、どちらが分かりやすいだろうか。皆さんで判断していただいたらよろしいですが、行政用語の分かりにくさに私たちはいっそう心しなければいけない。特に自治体行政を担う議員さんや首長さんの立場から流域治水を広げていただくためには、もっともっと工夫が必要だろう。

5.ハードだけに頼らない、骨太の国土保全政策を!

図1の国の流域治水解説図には「治水ダムの建設・再生」とある。近年、温暖化の影響により水害が激甚化していることを理由として新規ダム建設の必要性を訴えるのは、国土保全上の矛盾があることを私たちは理解すべきだろう。地球上の森や湿地の過剰開発が温暖化を進めてきた。その温暖化が洪水被害を増やしている。河川のダム化を進めることは長期的には温暖化加速化にもつながる。2050年CO2ゼロを目指す政府がダム建設を推進するのは自己矛盾でもある。

ダムは治水上もちろん一定程度有効だが、これ以上新規ダムを増やす必要があるのか、厳格な議論が必要だろう。ダムがあっても命を救えない事案は最近増えている。ダムや堤防には「計画規模」があり、超えると緊急放流せざるを得ない。2018年西日本豪雨の愛媛県の野村ダム下流部では緊急放流で9名が命を落とした。利水ダムの治水利用は画期的なダムの有効活用政策だ。

2020年7月の球磨川豪雨では50名が溺死した。上流に計画されていた川辺川ダム建設は凍結されていた。もし川辺川ダムが完成していても多くの命を救うことはできなかっただろうという結果を、私たちは地元被災者たちと、溺死者周辺の関係者への徹底した聞き取り調査で示してきた。川辺川ダム計画地では降水量が少なかったので球磨川本流の水位低下への貢献は少なかったと言わざるを得ない。上流部のダムによる本流の水位低下効果が現れる前に、森林崩壊や本流に流れ込む支川・町中水路の氾濫で避難中に亡くなった人が多いことも分かった。流域での土地利用や建物配慮、避難体制を工夫する流域治水こそが有効なことも分かった。

流域治水は、河川から洪水が溢れることを受忍し、私たちが暮らす土地利用や建物配慮、避難体制など流域住民の総力結集が必要となり、住民には一見不都合な政策でもある。

ただ、万一命を失うかもしれない当事者は住民であり、いかなる洪水からも住民の命を守り、生活再建が困難となる激甚被害を最小化しようとする住民主体の政策が流域治水だ。そして「定量治水」ではなく「非定量治水」、つまり制御すべき河川水量を決めるのではなく、「人びとの命を失わない」「人びとの暮らしを徹底破壊しない」という住民目線の目的に転換することである。

滋賀県の流域治水条例と国の流域治水法の違いはここにある。「命と暮らし」を滋賀県では明示的、かつ具体的に目的化しているが、国の流域治水では、抽象的に「命と暮らし」を言うが、具体的な視点が、あくまでも河川管理者視点から抜け出せていないのだ。

今、人口減少社会を迎え都市部でさえ人間の居住空間が縮小している。そんな社会条件に即して未来世代を見据え、次世代に財政負担や環境破壊のツケ回しをしない水害政策が流域治水である。地域の生態系とのかかわりで見ると流域治水は、樹林帯、遊水地や湿地の価値を評価し、国土保全政策に組み込んでいく「グリーン・インフラ」方針にも適合し、環境保全と水害対策を同時に目指す未来先取り政策といえる。

日本人にとっては、川にはアユやホタルが暮らしてほしい。そして魚やホタルを追いかける子どもたちの姿も取り戻したい。それには河川法のさらなる見直しと、「国家の自然観」による流域治水にならないよう住民主体の仕組みを確実に埋め込むことも求められている。

流域治水の方向が、今後、骨太の人と自然の共生に向かうかどうかは、水との共生哲学に根差した、流域住民の覚悟にかかっている。それはそんな難しいことではない。「川遊びは楽しい」「みんなで水辺に子どもや孫を連れていこう」という、日常生活のなかでの「365日の川とのつながり」の実践である。そこに利水も治水も埋め込まれている。流域治水の定着には、行政も住民も共に大きく変わらなければならない壁、しかもそれはみんなで一緒に楽しく超える壁であることを、自治体経営の経験者として語り伝えたい。

引用参照文献一覧

嘉田由紀子、瀧健太郎他:2010.生活環境主義を基調とした治水政策論―環境社会学の政策的境位―.環境社会学研究 16:33~47.

鳥越晧之・嘉田由紀子編:1984.『水と人の環境史―琵琶湖報告書』御茶の水書房.

嘉田由紀子編:2003.『水をめぐる人と自然―日本と世界の現場から』有斐閣.

大熊孝:2020.『洪水と水害をとらえなおす―自然観の転換と川との共生―』農山漁村文化協会.

嘉田由紀子・遊磨正秀:2000.『水辺遊びの生態学―琵琶湖地域の三世代の語りから』農山漁村文化協会.