敗戦80年に問われる「国のカタチ」

『日本の進路』編集部

この参院選で国民は、昨年の衆院総選挙に続いて、もっとはっきりと1955年以来70年間続いてきた自民党政治に「拒否」を突きつけた。自民党青年局長が記者会見で、「『自民党は終わり』という最後通牒だ」と語った通りだ。

石破政権はどこまで続くのか。99年以来の自民党の危機乗り切り策、「自公」連立はそれでも続くのか。政権の枠組みも与野党の各党それ自身も、再編が避けがたい。政党の離合集散も話題となるであろう。

だが、肝心なことはそこにはない。この政治・政党の再編では、直面する内外の難題にどう対処し、展望を切り開いていくか、「国のカタチ」こそ問われる。緊張する国際情勢下で、「日米同盟」を基軸としてきた自民党政治に代わる、新しい日本の進路が求められる。

石破首相は日米関税問題について参院選のさなかに、「国益をかけた戦いだ。舐められてたまるか」と啖呵を切った。

しかし、舐められたもいいとこだ。トランプは「日本は私の指示のもと米国に投資し(米国が)利益の90%を受け取る」と大はしゃぎだ。文字通り宗主国の王様然だ。

ところが石破首相はもちろん、野党も「大きな成果だ」(玉木・国民民主代表)といった受け止めである。とんでもない。

独立国日本が問われている。自民党だけでなく、日本自身が「最後通牒」を突きつけられているのだ。いみじくも今年はアジアの抗日・解放戦争と日米帝国主義間戦争の、日本の「二つの敗戦」80年である。

日本だけではない。今日の世界は限界に来て、資本主義経済の次の時代は何かと各方面から模索が始まっている。他方、その限界的危機に再び世界戦争の危機が随所に進む。核使用の危険も高まる。

それにこの暑さの異常気象にも象徴されるように、地球環境と人類自身の持続可能性まで問題となっている昨今である。

他方、「人類の歴史の転換点」とさえ言われるAI時代が加速度的に進んでいる。人類は新たな可能性を手に入れつつある。その時代を、中国を中心にアジアがリードし始めている。アジアは「日本がどうするか」注視する。

戦後80年に際し、こうした骨太の国民的議論を呼びかける。石破首相は政府としての「80年談話」で明確な態度を示すべきである。

一方的譲歩の「合意」

日米交渉は7月22日、急転直下の合意に至った。石破政権が一方的に譲歩したからだ。25%の関税を15%に引き下げたから〝大勝利〟だといった風潮を政府自民党は振りまく。

ところが元々の関税率は2・5%だ。それを一方的に6倍にして日本に押しつけたのだ。とりわけ日本の多くの労働者と中小企業が関わる製造業の中心であり560万の雇用者を擁するわが国自動車産業に決定的な打撃である。

大和総研のエコノミストは日本のGDPは2025年で1・1%押し下げられると予測する。中期的には「世界的なGDP減少や貿易の縮小からの波及もあり」さらに押し下げられるとみる。

しかも何が「合意」なのか、との疑問が出ている。表を見ていただきたい。双方の発表があまりにも食い違っているのだ。そもそも合意文書もない。

米側の発表には、「数十億ドル相当の軍事装備品追加購入」も、「ボーイング社の100機を含む米国製の商用航空機の購入」も、「80億ドルの農産物」も約束したとある。コメについては報道によると米側文書には「直ちに75%増える」と記されているという。

そもそもトランプの側にいくつも弱点があって、急いでいたのは米側だ。トランプは醜聞でも追い込まれている。

にもかかわらず石破政権は国益上の譲歩を受け入れた。

日経新聞7月25日

対米自立の国民経済確立へ

トランプは「世界最大の市場である米国の並外れた経済に参加」せよと日本に迫った。トランプの時代錯誤だ。もはや米国は「世界最大の市場」ではない。誰が見ても中国が世界最大の市場である。

自民党中心の対米従属政権は、戦後一貫して米国市場を当てにする輸出大企業だけを守る政治を続けてきた。そのため農業をつぶし米国農産物に市場を開放するとともに、都市に労働者を集め製造業を支援してきた。米国は、社会主義ソ連や中国との闘争に打ち勝つためにアジアの日本を重視した。

こうしてわが国の一部大企業は繁栄を極めた。

だが間もなく日米間ではさまざまな摩擦、対立が発生した。自民党政権は、そのたびに「日米関係第一」で国内を犠牲に乗り切ってきた。しかしその行き着いた先は「失われた30年」であった。

他方、それでも米国の製造業は壊滅的に衰退しラストベルト地帯が広がり、国内対立は激化し「内戦状態」と言われるまでになっている。「アメリカ・ファースト」のトランプ関税攻撃の核心は、米国内製造業の復活という幻想である。

首相は「国益を守り抜く」と繰り返したが守り抜けなかった。世論調査でも、日米関税交渉は「関係が悪化しても安易に妥協すべきではない」が実に57%もあったのである(毎日新聞世論調査)。

しかも、これで終わりではない。小泉農相はJA攻撃も強めている。鈴木宣弘教授は「本丸は農林中金の100兆円と共済55兆円を外資に差し出すことだ」と喝破する。

米国は軍事費大幅増額・NATO並みGDP5%要求も降ろしていない。要するに米軍需企業の製品を買えということだ。抑止力強化で国は守れず平和は維持できない。むしろ戦争を引き寄せるだけだ。

軍事力での安全保障は「専守防衛」にあくまでも徹すべきだ。何よりもまず「敵国」をつくらない外交、とりわけ近隣諸国との友好協力関係構築が重要である。

米国の不当極まりない要求を拒否し、食料やエネルギーを輸入に頼らず農林漁業や地域商工業を復活させ、脱原発・脱炭素のエネルギー地域自給、医療介護など社会保障の確立など地域循環型経済の確立こそが総合安全保障だ。

内需中心型の経済構造の再建が根本的打開策である。

米国抜きの

アジア貿易体制の深化

もう一つ、「アジアに生きる」日本へ踏み切ることである。

わが国経済は大企業も中小企業も、輸入も輸出も中国中心に東アジア地域で成り立っている。

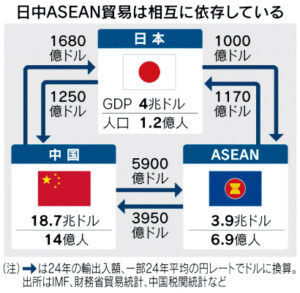

東南アジア最大級のタイ財閥のリーダーは、「米国抜きのアジア自由貿易体制を深化させよう」と主張する。「米国が参加しなくとも成長基盤を確立できる。日本や中国、ASEANが一体となって貿易の枠組みを構築すれば、世界の経済秩序の再編成につながる取り組みになるだろう」(日経新聞7月6日。表も同じ)。

まさにその通りだ。衰退する小さな米国市場にいつまで固執するのか。発展するアジアに活路を展望するのが当然だ。

現実に、日中韓+ASEANなど15カ国の経済連携協定・RCEPは発展しているし、日中韓3国の自由貿易協定交渉も進む。各国主権を尊重しながら自由貿易推進は世界の求めるところである。

日本の生きる道をアジアに切り替えなくてはならない。