沖縄戦への冒瀆は戦争への道

石川 元平(87歳、広範な国民連合顧問)

沖縄戦とは

沖縄戦は、アジア太平洋戦争最後の最大の地上戦であった。結果は、軍人をはるかに上回る数の住民が犠牲になった。また、沖縄戦は天皇制国家体制を守るための「捨て石」作戦であった。

沖縄守備軍「第32軍」の司令官は牛島満中将、参謀長は長勇少将で、ともに南京虐殺で知られる中国戦線からの転戦組であった。中島司令官は1944年8月31日に〈訓示〉を発し、「間諜(スパイ)に厳に注意すべし」「方言を使う者は間諜と見なし処分(殺戮)する」という指令を出した。44年と言えば、日本軍による琉球への「武力併合」(琉球処分)から135年しかたっていなかった。島言葉(方言)しか発しないお年寄りも少なくなかった。

県立女子師範と県立第1高女(ひめゆり学徒)は、「お国のために」ということで、3月の卒業を前に看護助手として戦場動員された。任務は負傷兵の看護、飯炊き、水くみ等であったが、5月25日日本軍が首里の司令部壕を放棄して島の南部へ撤退すると、軍隊と行動を共にした。

ひめゆり学徒隊は、第1・第2・第3と三つの壕(ガマ・鍾乳洞)に設けられた病院壕で戦争末期の凄惨な体験をした。日米両軍最後の組織的戦闘で敗北した日本軍は、6月18日になって学徒隊への解散命令を出した。学徒隊は米軍が迫る中、砲煙弾雨の中に放り出された。ひめゆりの犠牲者の大半は、6月18日の解散命令以後であった。

ひめゆり平和祈念資料館の建設

今井正監督の映画「ひめゆりの塔」の映画化の際、生存者からは実相が反映されていないとして修正が求められた。しかし、芸術性と記録性の話になり、応じてもらえなかった。純真・無垢な乙女たちの戦争秘話は全国的にヒットした。

1982年の文部省検定教科書で、ひめゆり学徒隊が殉国美談にされると、自分たちの体験と亡くなった学友たちの思いを生かそうとの声が広がった。それが「ひめゆり平和祈念資料館」建設の発端になった。89年の資料館は第三外科壕の裏に完成し、平和学習のメッカになっている。何度かのリニューアル化に際しては、その後の研究の経過が反映されただけでなく、生存者の減少を克服するために「次世代プロジェクト」等の取り組みもなされてきた。

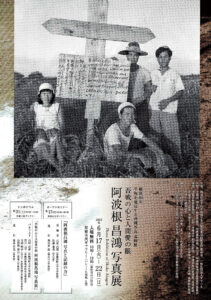

いま、西田昌司参議院議員のひめゆり冒瀆発言が波紋を広げているが、かつてのある作家が「普天間基地は田んぼの中にあった。周りには何も無い」などといった発言にも似て、日米安保体制下で世論誘導の狙いもあるのだろう。沖縄のガンジーと言われた阿波根昌鴻は、「平和の最大の敵は無関心である」と戒めたが、戦後総括もしないこの国の平和は揺らいでいる。

日本軍による住民虐殺

日本軍は「友軍」として迎えられたが、やがて「皇軍」としての本性を現し、県下各地で蛮行を重ねていった。軍民雑居のガマの中での泣く子の刺殺、壕追い出し、食料強奪のほか、住民虐殺の例を挙げておく。

①大宜味村渡野喜屋では、45年4月、浦添・那覇の避難民約100人が夜中に日本兵にたたき起こされ、近くの浜に並ばせられた。そこに手榴弾が投げ込まれ35人が虐殺された。(戦後、集落名は「白浜」に改称された)

②東村慶佐次川上流で、スパイ容疑をかけられた3人の避難民(男性)が、宇土部隊の敗残兵に斬首(一人は刺殺)された。同じ日本兵の森杉多による『空白の沖縄戦記』(昭和出版)には、日本兵の階級・実名まで記されている。

③本部の伊豆味では4月、泣く乳飲み子を母親から奪い、両足をつかんで岸壁に叩きつけて殺害。乳児殺害は各地で発生した。

④45年4月、本部国民学校の照屋忠英校長が伊豆味の集落近くで日本兵に刺殺された。照屋校長は「ご真影」を抱いていた。

⑤45年8月、久米島の海軍守備隊が住民にスパイ容疑をかけ、20人が虐殺された(守備隊は全員が米軍の捕虜になった)。

沖縄戦の教訓から

・陣地(基地)の在るところが戦場になる。

・日本軍(皇軍)は住民を守らない。それどころか捕虜の待遇に関するジュネーブ国際条約に違反して、捕虜になることを禁止して、敵よりも怖い存在となった。

・戦争を二度と繰り返さない。「命どぅ宝」は沖縄の平和思想。日本国憲法第9条に合致する世界平和への道標。

・「6・23慰霊の日」の休日が廃止されようとした際、「県民総遺族」と呼ばれた沖縄では、保革を超えて存続のために決起し、国内では唯一、慰霊のための休日が制定された。

(筆者は、元沖縄県教組委員長の他に、沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会副代表を務めた)

* * *

沖縄県外 会場情報

神奈川展/川崎市教育文化会館

7/5(土)~13(日)

協力団体|沖縄民権の会、関東伊江島城会

北海道展/札幌市資料館

8/23(土)~31(日)

協力団体|札幌阿波根昌鴻写真展実行委員会

広島展/広島県立美術館

9/30(火)~10/5(日)

協力団体|広島阿波根昌鴻写真展実行委員会、広島沖縄県人会

福岡展/福岡県立美術館

10/30(木)~11/4(火)

協力団体|福岡阿波根昌鴻写真展実行委員会(仮)

愛知展/名古屋市民ギャラリー矢田

2026. 3/11(水)~15(日)

協力団体|阿波根昌鴻写真展愛知実行委員会