「大転換となる歴史的春闘」めざし

「物わかりの悪い春闘」を合い言葉に

ものづくり産業労組JAM会長 安河内 賢弘

1.春季生活闘争の歴史を振り返る

今次春闘における300名未満の中小労組の賃上げ(定昇含む)は、8966円、3・55%であり、これは1993年の水準に匹敵する。しかし、その意味合いは大きく異なる。

93年の春闘はバブルが崩壊し、不況下の春闘となった。92年の実質経済成長率は1・5%となり、74年のオイルショック以来の低成長となった。金属労協の要求は賃金構造維持分込み7%要求であったが、経営側は激しく反発し、「人件費のコストアップをもたらすようなことを認める余地はきわめて少ない」とした。この年の主要企業の賃上げは賃金構造維持分込み1万1077円、3・89%。連合は、過年度物価上昇率はクリアしたと総括した。しかし、実質賃金はマイナス0・4%となった。

高木郁朗氏は後に次のように書いている。

「主要企業の妥結平均から定期昇給分を引いた純ベースアップ分はおよそ1・9%であるが、このベースアップ分は主要企業の組合員にはあてはまっても組合員以外を含む全労働者には波及しなかったことが示された。1993年は、その意味で、単なる格差拡大ではなく、実際に少なくとも一部の労働者に貧困をもたらす格差の拡大がスタートした年であった」

バブル崩壊後、95年に日経連が「新時代の『日本的経営』―挑戦すべき方向とその具体策」を発表し、「雇用のポートフォリオ」が提唱され、2004年には改正労働者派遣法が施行され、製造業への派遣が解禁となり、04年から08年のわずか5年間で派遣労働者は3倍に拡大した。また、00年以降は成果主義賃金の議論が活発化し、トヨタ出身の奥田碩経団連会長は「ベアは論外、定昇の見直しを」と発言していた。中小労組においては「トヨタ労組がゼロなら中小は当然ゼロだ」ということで、定期昇給すらゼロになった単組も少なくなかった。02年にトヨタが過去最高益を出しながらベアゼロで妥結したトヨタ・ショック以降、途絶えていた統一ベア春闘が、賃金改善という言葉で細々と復活をしたのが、06年、リーマン・ショックの2年前である。当時経営側は格差是正すら認めず、「格差は能力や役割の差によって生まれるのであって決して悪ではない」と公言する経営者までいた。

JAMの賃金改善要求は2000円であり、山場に向けて1000円の歯止めが確認された。私の出身であるJAM井関農機労組は小出幸夫会長の下で新しく再編されたJC共闘の一員であったが、1000円の歯止め基準の回答が引き出せなかったため、ハチマキ闘争・残業休日出勤拒否闘争に入るところとなった。当時のJAM井関農機労組の中央執行委員長は山本保幸氏、私は中央書記長を務めていた。バブル崩壊以降、防戦一方であった春闘を反転させるべく臨んだ春闘ではあったが、金属労協全体での賃金改善の獲得率は49・7%にとどまり、規模間格差、雇用形態間格差は拡大した。

金属労協の「2006年闘争の評価と課題・中間まとめ」によると当時の経営側の主張は、――

①「人」への投資は、教育等も含めた総合的な労働条件で検討する。

②国際的に高水準である賃金を引き上げることは、競争力の低下につながることになり、受け入れがたい。

③総額人件費管理の観点からも、固定費を増加させる賃金改善は困難である。賃金は、個別企業の業績や支払い能力、個人の役割や成果に見合って考えるべきであり、一律的な引き上げをすべきではない。

④短期的な成果は一時金への配分を基本とするが、支払い能力を考えれば極めて重い要求である。

――というものであり、このような主張を無批判に繰り返した経営、そして、こうした主張に抗しきれなかった労働組合の共犯によって今日の衰退国家・日本がある。

06年から始まる賃金改善という労働組合のささやかな反撃も、08年9月のリーマン・ショック、11年3月の東日本大震災によって途絶えてしまう。

再び、統一ベア春闘が復活するのが、官製春闘と揶揄された14年春闘である。民主党政権下で回復基調にあった経済が、黒田バズーカによって一気に円安に振れた結果、グローバル大企業を中心に経営数値が改善し、賃上げの機運が高まっていった。アベノミクスにおける大胆な金融緩和というカンフル剤は一定の効果はあったものの、日本のGDPの2%に当たる10兆円を財政出動して、2%の成長を図るという機動的財政出動は公的部門の支出が増えただけにとどまり、成長戦略はいったい何がしたかったのかいまだに意味不明である。春闘は、要求書を提出してから労使の議論が始まるのではなく、年間を通じた労使コミュニケーションによって積み上げられていく。「今年はベアを要求しようではないか」と話している最中に、安倍総理の発言があっただけであり、安倍総理の発言は「機を見るに敏」と言えるかもしれないが、それ以上ではない。

再び、統一ベア春闘が復活するのが、官製春闘と揶揄された14年春闘である。民主党政権下で回復基調にあった経済が、黒田バズーカによって一気に円安に振れた結果、グローバル大企業を中心に経営数値が改善し、賃上げの機運が高まっていった。アベノミクスにおける大胆な金融緩和というカンフル剤は一定の効果はあったものの、日本のGDPの2%に当たる10兆円を財政出動して、2%の成長を図るという機動的財政出動は公的部門の支出が増えただけにとどまり、成長戦略はいったい何がしたかったのかいまだに意味不明である。春闘は、要求書を提出してから労使の議論が始まるのではなく、年間を通じた労使コミュニケーションによって積み上げられていく。「今年はベアを要求しようではないか」と話している最中に、安倍総理の発言があっただけであり、安倍総理の発言は「機を見るに敏」と言えるかもしれないが、それ以上ではない。

いわゆる春闘が始まったのは1955年であり、59年目に当たる2014年当初は「春闘60年定年退職」などというブラックジョークが組合役員の中で交わされていた。しかし、ベア春闘は15年以降も継続し行われた。14年に始まったベア春闘はもっと積極的に評価されてよい。この間、日本のデフレは継続しており、物価上昇を根拠としないベア春闘は格差是正、人への投資、底上げ底支えを旗印に交渉が進められた。

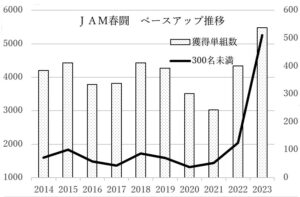

JAMは約30万人の個別賃金データを持っている。このデータから標準労働者の賃金を割り出し、要求としている。これはJAM内部の格差是正を図り、社会的公正労働基準の確立を目指した運動である。この個別賃金要求はデフレ下でよく機能した。難しい交渉であり、単年度のベースアップ額は決して高くはないが、22年までの9年間で累積約1万4千円の改善を実現している。14年から始まる春闘は労働組合があったからこそ実現した春闘である。

2.2023年春季生活闘争

今次春闘はこれまでの春闘と異なり、物価高騰局面での春闘となったが、春闘の議論が始まった22年9月ごろは消極的な意見が目立っていた。

「昨年も6千円の要求で、回答は2千円だった。それでもJAM結成以来最高の獲得額である。要求と回答の乖離を考えれば、6千円から要求を引き上げるべきではない」

「昨年までの要求を大きく逸脱すれば、労使の議論がかみ合わなくなる」

「これまでデフレ下でも賃上げを求めてきた。物価上昇は要求根拠にはならない」

しかし、こうした意見は、電力料金の急激な上昇やユニクロやサントリー、イオン、ノジマなどの相次ぐ賃上げ宣言により、次第に小さくなっていった。

12月に開催されたJAM春季生活闘争中央討論集会では「今次春闘は物わかりの悪い春闘にしよう」と訴えた。物わかりの悪い春闘というフレーズは、全国各地で使われた。労組役員自体にこれまでは少し物わかりが良すぎたのではないかという反省があったのかもしれないが、それだけではない。コロナ禍では、雇用調整助成金によって雇用は守られたものの、時間外労働はほぼゼロになり、「これでは生活ができない」と若い優秀な組合員から順番に会社を辞めていった。

地方の中小製造業の人手不足は深刻であり、人手不足倒産の懸念すらある。賃金を上げなければ、職場を守っていけないのだ。したがって、今次春闘では生活を守り、職場を守り、地域を守るために、物わかりの悪い粘り強い交渉によって賃金を上げなければならないという悲壮な決意の下で使われている。企業規模、雇用形態にかかわらず1日8時間、週40時間働けば、健康で文化的な生活ができる当たり前の賃金を確立させなければならない。

JAMは、個別賃金要求を基本として、9000円を基準とし「人への投資」を要求とした。また、格差是正と生活防衛の両方を闘争方針とするように、「すべての単組は、従来からの取り組みに加え、生活防衛の観点から実質賃金を維持・向上させる」という一文を最終方針案で加筆した。職場からは、家計に敏感な女性組合員を中心に、9000円では足らないという声も上がった。

JAMは、個別賃金要求を基本として、9000円を基準とし「人への投資」を要求とした。また、格差是正と生活防衛の両方を闘争方針とするように、「すべての単組は、従来からの取り組みに加え、生活防衛の観点から実質賃金を維持・向上させる」という一文を最終方針案で加筆した。職場からは、家計に敏感な女性組合員を中心に、9000円では足らないという声も上がった。

2月21日統一要求書提出日、652単組が一斉に要求書を提出した。要求平均はベースアップ8809円、賃金構造維持分込み1万3415円、4・89%。JAM結成以来ダントツ、過去最高の要求となった。中小労組のうち、個別賃金要求を採用している単組では、ベースアップ5万円以上の要求を掲げた単組もある。これは、JAM一人前ミニマム要求、30歳24万3000円に対して、実在者の賃金が5万円以上低い水準にあることを要求根拠としている。

今次春闘は自動車総連、基幹労連、そしてJAMの先行グループでも満額の流れが早々にできていった。電機連合は金属労協の満額の流れを受けてギリギリの交渉を最後まで続けていたが、最終回答では12中闘全単組がベースアップ7000円の満額の回答を引き出した。JAMの先行グループの平均はベースアップ8533円、賃金構造維持分込みで1万4570円、4・5%であり、まさに歴史的な水準での回答となった。

中小労組の春闘は今も続いているが、3月月内決着をした労組でいえば、ベースアップ5257円、賃金構造維持分込みで8996円、3・55%であり、中小労組においても粘り強い交渉によって歴史的な成果を出している。JAM方針である9千円を超えるベースアップを獲得している単組も64単組あり、JAM2023年春季生活闘争でのベースアップの最高額は6万円で、やはり300名未満の中小労組である。4月以降はさらに厳しい交渉が想定される。地方からは何らかの戦術を打つことも辞さないという報告もある。3月末現在で、何らかの回答を引き出した単組は550単組で、うち妥結に至っているのは403単組であり、147単組は上積み交渉を行っている。

新しく結成された労働組合では、この歴史的な春闘が初めての春闘となり、労働側は血気盛んであるが、使用者側は大いに戸惑っているようだ。中小企業においては多くは何らかの問題があるからこそ労働組合の結成に至るわけであり、交渉は難航する。粘り強く交渉を行い、結果を出していかなければならない。

3.歴史を変える

バブル崩壊後、30年間にわたり会社は支払い能力主義を一貫して主張してきた。しかし、今次春闘の回答を見れば、支払い能力主義がいかにあいまいな方針であったかが証明された。また、歴史を振り返ると、バブル崩壊後の大企業の経営目標が長期的成長から四半期での利益確保へと変わり、コストダウンと株主配当が至上命題となり、その犠牲となったのが価格転嫁と設備投資と社内教育と労働分配率である。こうした経営が30年続いた結果、日本の国際競争力は大きく衰退することとなった。いつのまにか日本はG7の中で最も賃金の低い国になり、賃金が急速に伸びてきた韓国にも抜かれてしまった。

2022年は一人当たりのGDPで韓国や台湾に抜かれてしまった。オーストラリアは日本の1・65倍の平均賃金を持っており、最低賃金も日本の2倍である。その結果、23年2月1日放送のNHKクローズアップ現代では日本人の若者がオーストラリアの農場に出稼ぎに行っている姿が描かれていた。ドイツの人口は約8千万人であり、日本よりも4千万人も少ないにもかかわらず、GDPの国際比較を見ていると近い将来、日本はドイツに抜かれて世界第4位になることは確実である。さらに、人口ボーナスもあるが、インドやインドネシアにGDPで後塵を拝することになるという予想もある。

国際的に見た賃金の低下は、単に負けて悔しいというだけの問題ではない。商品は日本人のためだけに作られているのではない。同じ商品が高く売れるのであれば、付加価値をつけて高く売りたいと考えるのが企業心理である。国際比較での購買力が低下するということは、国際的に流通している商品が買えなくなるということを意味していることを、もっと強く認識する必要がある。インバウンド需要に関しても、日本がめざしていたのは、多少物価が高くても、高い文化や繊細な食事などによって世界を魅了してやまないフランスのような国であって、とにかく安いことが魅力の観光立国ではなかったはずである。

この流れを反転させなければならない。今次春闘が「大転換となる歴史的春闘」となったわけではない。「大転換となる歴史的春闘」にしなければならないのである。そのために来年以降もベア春闘を続けていかなければならない。2024春闘の議論はすでに始まっている。共に頑張りましょう。