旧「満州」とパレスチナを重ねて

日本青年団協議会 棚田 一論

戦後80年を迎える本年9月18日、国立オリンピック記念青少年総合センターにて、ピースボートをはじめとする団体との共催で学習会「旧『満州』とパレスチナ」が開催されました。この学習会は、日本が過去に引き起こした侵略戦争や植民地支配の歴史に真摯に向き合う必要があるとの認識から企画され、テーマは「入植植民地主義を問う」でした。

共通する「入植植民地

主義」の構造

本学習会では、東京経済大学でパレスチナ・イスラエル研究および社会思想史研究を専門とする早尾貴紀氏からの報告を基に、かつて日本が満州事変(1931年9月18日)を契機に進めた入植型の植民地主義の歴史と、現在のパレスチナで続くイスラエルの入植政策やガザのジェノサイド的状況とを重ね合わせて考察しました。

早尾氏は、サラ・ロイ氏の著書『なぜガザなのか』やイラン・パペ氏の著書『パレスチナの民族浄化』を紹介・引用し、ガザ地区で起きている現実と学術的知見を結びつけながら解説を行いました。

早尾氏の講演では、ガザ地区が「絶滅収容所」とも称される状況にあり、イスラエルによる占領、封鎖、軍事攻撃による経済支配が継続している現状が深く掘り下げられました。建築物の約8割が破壊され、人口の9割が飢餓状態にあるとされ、公表されている死者数(7万人)をはるかに超え、実際には70万人規模に達している可能性もあるという早尾氏の指摘は、参加者に強い衝撃を与えました。また、イスラエルによるパレスチナ入植の背後には、バルフォア宣言やサイクス=ピコ協定など、列強諸国の矛盾した論理と国際政治の介在があり、大国の都合が現地住民の運命に影響を及ぼしてきた歴史的経緯が指摘されました。

さらに、早尾氏は満州事変期の日本の入植政策と現代のイスラエルによるパレスチナ入植には共通の構造があると指摘しました。その共通性とは、いずれも軍事力を背景に現地住民を排除し、自国の国家建設や入植を正当化した点にあります。

この構造は、単に海外の事例にとどまらず、日本国内における琉球王国やアイヌに対する収奪の歴史、在日朝鮮人への差別や虐殺といった暗い歴史的事実とも関連しており、ガザの現状は日本の歴史と共通する要素を有しているとして、深く考える必要性が強調されました。

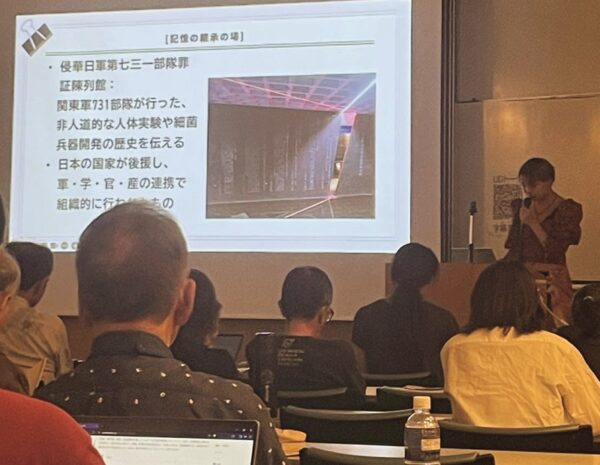

講演会では、若者訪中団が中国人民抗日戦争紀念館や七三一部隊罪証陳列館を訪問した報告も紹介され、日本の過去の加害責任に向き合う必要性が改めて強調されました。

日本が操る「偽りの国」満州国を訪ねて

訪中団員の唐井梓さん(東京の国立女子大学の博士課程に在籍)が「記憶を忘れないという抵抗」と題して次のような報告をされました。

* * *

北京とハルビンでは、あらゆる場所に、帝国主義時代の日本、「日帝」が残した戦争と虐殺の爪痕が残っていましたが、ここでは主に、ハルビンで受け取った記憶、そしてそれを継承する意義について、植民地主義について考え行動するフェミニストのひとりとして、お話ししたいと思います。

東北烈士紀念館は、ハルビン市にある施設で、1931年に図書館として建てられ、その後、日本で言えば満州国、中国では偽満州国と呼ばれる満州の警察庁として利用されました。館内には7000点以上の貴重な資料があり、わたしには常設展示の「偽満ハルビン警察庁遺跡及び罪悪展」が印象に残っています。

紀念館は、日本の植民地主義と抗日闘争の歴史を伝える役割を果たし、中国での抗日戦争のアクターたちの物語を、日本の残虐な行為とともに紹介していました。具体的には、中国で抗日烈士として語られる人々への拷問の様子などが展示され、植民地時代の抑圧を明らかにしています。満州国を「偽りの国」と見なす中国の歴史観に基づき、日本の侵略の罪への、抵抗の記憶を刻んだ場となっています。

わたしが注目したのは、「偽満州国」という語彙です。日本だと、満州の統治はこの偽の文字を伴いません。この「偽」という文字は、そもそも日本語の占領を正当と認めないという中国の歴史観を表しています。わたしは、ハルビン・北京を含めた中国でも、また、以前に日本軍性奴隷制度の歴史をめぐるスタディーツアーでソウルに赴いた時も、日本語の展示の説明文で「日帝」という主語が登場することに驚きました。今回の訪中で、わたしは再び、日本では帝国主義的暴力について全く脱色されて語られていること、東アジアにおける歴史観の統一について日本が不断の努力を重ねているかに疑問があること、そういった日本のあり方を痛感しました。韓国の西大門刑務所で、韓国の軍事政権における民主化運動家への弾圧が、日帝の施設ややり方を踏襲された形で行われていたという展示を見た時を想起しました。

満州国は日本が満州事変を通じて武力で樹立した傀儡政権であり、日帝は、国際社会の批判を避けるために、清朝最後の皇帝である溥儀を元首に据えましたが、実態としては日本が操る「偽りの国」でした。東北烈士紀念館は「日本の侵略者の罪行」のなかで、ハルビンに公娼制度が根付いたことも描いています。ハルビンそのものが、日帝によって作り替えられた歴史について、わたしたちは警察という暴走する国家権力の在り方から学びました。

平和に行動の可能性を

問い直す機会に

質疑応答では、「パレスチナ・ガザの問題に対して日本ができることは何か」という問いに対し、早尾氏はこうした講演会や議論を通じ、ガザの現状を日本国内で頻繁に取り上げ、意識を高めることが重要であると述べました。また、早尾氏は、現代日本も非正規雇用や教育格差、差別、地域格差といった制度や社会構造による「構造的暴力」の下にあることを認識する必要があると指摘された。

日本青年団協議会としても平和の課題に対しどのような行動が可能かを問い直す貴重な機会となりました。

一方で、想定以上の参加者への資料不足や、パワーポイント使用時の照明担当者の不備、会場案内役の不足、機材の確認不徹底など、運営面での課題も明らかになりました。しかし、早尾氏の講演と学生の報告がしっかりとつながり、企画内容の魅力により多くの参加者が集まったことは大きな成果と言えます。

今後に向けて

本講演会は、予想を超える参加者が集まり、早尾氏の著書『ガザ殲滅』なども会場でほぼ完売となるなど、人々の関心の高さが窺える盛況ぶりでした。

本学習会を通じ、社会問題および平和課題に対する継続的な取り組みの必要性が再認識されました。再来年に日中戦争90年の節目を迎えることから、その節目に照準を当てた活動が求められます。来年度以降も参加者が集い、議論を深める場を継続的に設けていく決意です。