長崎からの発信―

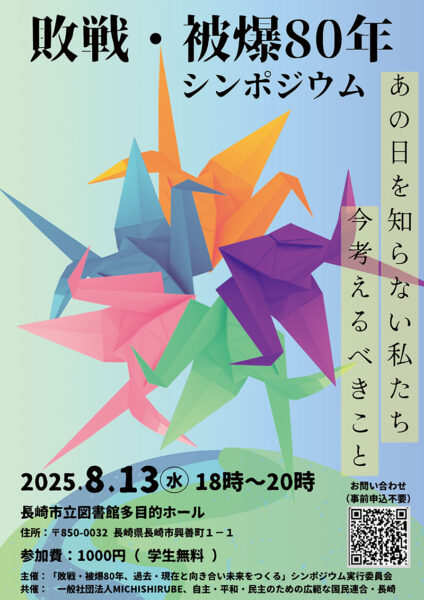

「敗戦・被爆80年、過去・現在と向き合い未来をつくる」シンポジウムの開催について

シンポジウム実行委員会委員 伊藤 あゆ

「被爆地長崎から平和のメッセージを発信していく必要がある」

まさに、現在進行形で、ウクライナやガザ等で戦火は絶えず、イスラエルのイラン攻撃も始まるなど、刻一刻と多くの人々の命が奪われていっています。また、アジアでの戦争のリスクが高まっていると言われているような状況下でもあります。

このような世界情勢の中、長崎市内において、世界の国々、特に東アジアを中心とした近隣国の市民同士で「共同繁栄」、「核のない平和なアジア」、「新しい時代の構築」等のために力を合わせていきたいという思いを持つ仲間が集まりました。敗戦・被爆から80年のこの節目の年に、長崎から私たちに何ができるか考え企画したのが、次世代を担う日中韓の若者同士の対話や意見交換を中心とした8月13日のシンポジウムです。

当日の登壇者は持続可能な平和活動を展開する大学生、パレスチナ問題に取り組む大学生、中国・韓国からの留学生たちです。基調講演には広範な国民連合代表世話人である青山学院大学名誉教授の羽場久美子先生にご登壇いただきます。今回の企画は若者中心で進めていくこととしているため、実行委員も半分は若者で構成されており、登壇者も含め、若者が準備段階から関わっています。

私も、大学卒業から約10年が経過しましたが、実行委員会の中では一応若手メンバーの一員ではないかと思っています。ここで少し、そんな私の思いをご紹介したいと思います。

私は長崎市の中でも爆心地周辺である浦上地区で生まれ育ちました。長崎市内ではどこでも小学校から高校まで平和学習が盛んです。私は爆心地から約600メートルの近距離に位置する山里小学校という被爆校に通っていたため、平和学習で被爆体験講話を聞いたり、原爆資料館を見学したりして、原爆の被害の甚大さや戦争の悲惨さについて何年間も学んできました。

被爆を

歴史の中でとらえる視点

しかし、そんな私に大学生のときに大きな転機が訪れました。大学も他県に出ることなく、長崎の大学に通っていた私ですが、夏季に短期集中のゼミ形式で行われる「平和学」という講義を選択したことがありました。その講義の中で、担当教授が私たち学生(当時)に対し、「原爆が落とされた8月9日の午前11時2分より前の長崎はどんな状況だったと思うか」、また、「8月15日に終戦を迎えたとき、当時の日本人がどんな気持ちでいたと思うか」という問いかけをされたのです。

そこで私は初めて、今まで被爆校で受けてきた平和教育が8月9日という1日にフォーカスされたものであったことに気がつき、啞然としました。当然と言えば当然ですが、1945年8月9日の前にも、そして後にも戦争や人々の生活が一連の日々として存在していたわけです。ところが、そんな当たり前のことが大学生になるまで頭から抜け落ちた状態だったのです。そして、当時、周りの友人たちも私と同様の反応でした。

そこから、私は8月9日のことだけでなく、その日まで日本が歩んだ侵略や戦争の道、その後の現在に至るまでの世界や日本の変化等についても知る必要があると考えるようになりました。

今回のシンポジウムの名称は表題のとおりであり、実行委員各位の強い思いで、「過去・現在・未来」という言葉をキーワードに掲げています。長崎は原爆により、筆舌に尽くし難い大変な被害を受けました。

しかし、今回のシンポジウムでは、被爆の話だけにとどまることなく、過去の日本の加害の歴史を直視し、現在も続く世界各地での戦争に思いを巡らせ、平和な未来をつくっていく術について日中韓の学生を中心に議論する機会としたいと思います。

このシンポジウムによって若者を中心に問題意識が高まるように! 近隣国との友好交流が進むように! 少しでも未来の世界を平和にすることができるように…!

これからも当日まで準備に邁進してまいります。

ぜひ皆さまも当日ご参加いただき、事前の周知等にもご協力いただきますよう、なにとぞよろしくお願いいたします。

第2回中国人強制連行犠牲者追悼集会開催(長崎市、4月5日)

本集会は「日中友好平和不戦の碑」のある「本島等・高實康稔記念平和庭園」(長崎市蚊焼町)で開催された。中国からの強制連行被害者遺族42人、全国各地の追悼事業実施団体実行委員や関係した弁護士など80人余が参加した。