「第二の加害を繰り返さないために」

指針を与えてくれる

伊礼 悠花

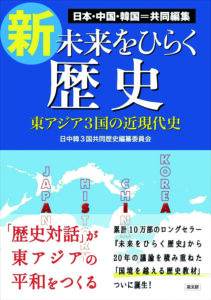

新・未来をひらく歴史

東アジア3国の近現代史

日中韓3国共同歴史編纂委員会 編

日本発売元:株式会社高文研

A5判・288頁・本文2色

定価2500円+税

2025年9月18日発行

■日本は高文研、中国は社会科学院・社会科学文献出版社、韓国はハンギョレ新聞出版部が発行元。

■日本委員会の代表は大日方純夫(早稲田大)、笠原十九司(都留文科大)、俵義文(教科書ネット21事務局長)

いま、なぜ東アジア

共通歴史教材か

世界と東アジアを取り巻く環境はますます緊張を増している。ロシア・ウクライナ戦争やイスラエル軍によるガザ侵攻をはじめ、戦争はもはや遠い世界の話ではなくなってきている。日本国内を見れば、「自虐史観」を批判し、従軍慰安婦や南京大虐殺の記述削除を求める歴史修正主義の動きが強まっている。近年は、「新しい歴史教科書をつくる会」だけでなく、先の参院選でもSNS・メディア上の言説にその影響が広がり、日本の加害を矮小化する言葉が容易に拡散される状況がある。

このような流れのなかで、加害の歴史を直視しつつも日中韓3国の共通点や協力の歴史にも光を当てる本教材の意義は、東アジアの平和を築き上げていく上できわめて大きい。単に加害への「反省」を強調するのではなく、対立や葛藤の背後にある人びとの生活や文化交流、そして和解の可能性をも描き出している点に、本書が未来へ開かれている理由がある。

筆者はこの8月に、「アジアの平和と未来をひらく若者訪中団」に参加し、北京とハルビンで日本の加害や、現代の中国社会を学んだ。そこで出会った若者参加者たちが繰り返し口にしたのは、「日本による加害を〝知る〟だけでなく、現代の私たちが〝第二の加害〟を繰り返さないために何ができるか」という問いであった。

その答えのひとつが、国境を越えて共通の歴史認識を共有しようとする営みである。今回の教材は、まさにその試みを体現するものとして位置づけられるだろう。

本書評では、本教材の成り立ちと特徴、構成を紹介し、東アジアにおける平和構築と歴史教育の可能性を考えてみたい。

20年越しの共同作業

日中韓の歴史研究者たちが協働して教材をつくりはじめてから20年余り。2005年の『未来をひらく歴史』、12年の『新しい東アジアの近現代史』に続き、第3冊目となる『新・未来をひらく歴史 東アジア3国の近現代史』が刊行された。19世紀半ばから現在に至る約180年間を扱い、政治外交だけでなく民衆生活や文化、そして未来への展望までを視野に収める大著である。

初冊『未来をひらく歴史』は略史的性格を持ち、各国研究者がそれぞれの国に関わる章節を執筆した。2冊目『新しい東アジアの近現代史』では、上下巻に分けて国際関係史と民衆史を扱い、章ごとに執筆者を分担する方式を採った。そして今回の第3冊目は、すべての章節に「問い」を据え、その答えを固定化せず多角的思考を促す形式へと進化した。読者が資料や写真を手がかりに読者自ら考え、歴史を読み解く力を培うことを意図している点が最大の特徴である。本教材は「固定した答えを提供するのではなく、多面的な思考を促す」ことを狙いにしている。豊富な資料は学術水準を保ちながら読みやすく、中高生だけでなく、現代を生きる大学生や大人にとっても刺激的だ。

従来の歴史教材にはない特徴

本教材は、これまで学校現場で使用されてきた歴史教材とは全く異なる特徴を持つ。第一に、日中韓の3国を中心とした史実を比較・連関させることで、国内史を超えた東アジア史という新たな枠組みを提示した点である。各国の対立・葛藤、差異だけでなく、共同・和解、共通性にも気付きを得られるような章節の組み方には、ぜひとも注目してほしい。戦時下の抵抗運動や文化交流、現代の平和運動に至るまで、相互の関係を比較しながら学ぶことで、歴史の豊かさが浮かび上がっていく。

第二の特徴は、政治外交史中心ではなく民衆生活や文化に焦点を当て、歴史の厚みを示している点である。髪形や衣服、交通手段の変化、学校生活やスポーツの広がり―こうした視点は、歴史を自分事として理解する助けとなる。実際、現代の中高生はK―POPやアニメ・ゲームに熱中し、同じく学歴競争社会に悩んでいる。第Ⅲ部で登場する「高学歴は将来の幸福を保証できるか」や、「国境を越えるアニメ・ゲーム・K―pop」といったテーマは、まさに彼らの現実に重なる。文化的共通性や生活上の悩みを通じ、歴史学習は遠い出来事ではなく身近な課題となる。

そして最後は、女性・子ども・庶民といった従来軽視されてきた主体を描き出し、歴史の多様性を可視化した点である。従来の歴史教材は、国家の政治や外交の場に立つ男性の姿を中心に描き、女性や市井の人びとの経験は周縁化されがちであった。戦時性暴力被害を受けた女性、兵員不足として戦場へ駆り出された子どもたち、植民地支配下で強制連行、強制労働させられた民衆といった、従来の歴史教材で不可視化されてきた人びとの存在を可視化した貴重な教材である。

「問い」と資料を

重視した本教材の構成

本教材は三部構成をとる。第Ⅰ部は「東アジアの変動と近代化」、第Ⅱ部は「ふたつの世界大戦と東アジア」、第Ⅲ部は「現代世界と東アジア」である。19世紀半ばから現代までの約180年間をカバーし、それぞれの部は3章に分かれ、各章は4節で構成される。さらにコラムが各所に配置され、日常生活や文化の視点を補っている。

第Ⅰ部では、主に19世紀半ばの開港から近代国家建設に至るまでを扱い、日清戦争、日露戦争による台湾、朝鮮、中国の植民地支配といった日本の加害がどのように人びとの生活に影響したかを具体的に問う。第Ⅱ部では、総力戦体制下の民衆の抵抗や戦時性暴力、さらには大衆文化や生活にまで焦点を広げ、戦争が人びとの日常をいかに変容させたかを描く。そして第Ⅲ部では、戦後の国際関係から冷戦、経済成長の光と影、そして「歴史認識の対立をどう和解につなげるか」「東アジアの平和のために何ができるか」という現代的課題に至る。

特徴的なのは、各節の冒頭に導入資料が置かれている点である。例えば「スーツと散髪はいつから始まったのか」といった問いから始まり、写真や当時の記録を読み解きながら本文へ進む。学習者は「なぜ?どうして?」と自ら問いを立てながら学ぶ仕掛けとなっている。また、各節末には振り返りが設けられ、歴史的展開の見通しを持たせる構成も工夫されている。

このように本教材は、史実の叙述に加えて問いと資料を媒介にした「学びの方法論」を組み込むことで、読者自身の歴史的思考を引き出し、専門知識を持たなくても自然に議論に入っていける構成となっている。

東アジアにおける平和

構築と歴史教育の可能性

とりわけ心に残るのは、第Ⅲ部の終盤の節にて登場する「東アジアの平和のために何ができるのか」という問いである。ここでは「東アジア青少年歴史キャンプ」が紹介され、日中韓の若者が歴史を学び合い、共同生活を通じて相互理解を深める姿が描かれる。訪中体験で抱いた「第二の加害を繰り返さないために」という問いに対し、具体的な応答を示してくれる場だ。

この事例が示すのは、歴史教育が単なる知識伝達にとどまらず、未来の平和を築くための実践へと結びつく可能性である。歴史を「暗記科目」としてではなく、異なる立場にある人びとと対話し、共通の課題を考えるための基盤とする発想だ。特に東アジアでは、戦争の記憶や植民地支配の歴史をめぐる対立がいまなお外交関係を左右している。そうした状況だからこそ、国境を越えて若者が出会い、歴史をともに学ぶ営みは、政治指導者同士の交渉以上に長期的な信頼の礎を築く可能性を秘めている。

本教材は、歴史的事実を直視しながらも、そこにとどまらず協働や交流の経験に光を当てる。日中韓の若者が互いの視点を知り、文化や生活を共有することは、「加害と被害」の固定化された図式を超えて、未来志向の対話を開くきっかけとなるだろう。

K―POPやアニメといった共通の文化的関心を手がかりに、歴史をより身近な問題として考えることもできる。こうした学びの場は、歴史教育が過去を「記憶する」だけでなく、現代の若者のアイデンティティー形成や市民的成長に深く結びついていることを示している。

平和は合意や宣言だけで成り立つものではなく、日常的な思考や実践の積み重ねの上に築かれる。本教材は、東アジアの若者たちが互いを理解するための知的な基盤を提供し、未来志向の対話を促す。読者はページをめくりながら、歴史のなかで繰り返されてきた痛みや葛藤を知り、それを踏まえて自らの時代にできることを考えることになるだろう。この営みは、たとえ小さくとも確実に東アジアの平和の礎石となるはずだ。

書評を結ぶにあたり

歴史をめぐる対立は容易に解消できない。しかし本書を手にしたとき、私たちは隣国の人びとと共に歴史を学び、未来を語り合う可能性を実感できる。筆者が参加した「アジアの平和と未来をひらく若者訪中団」で若者たちが口にした「第二の加害を繰り返さないために」という問いは、決して一過的な感情ではない。東アジアの平和を願う切実な課題である。

そして、本教材は、その問いに応えるための知的基盤を与えてくれる。本教材は答えを押しつけない。問いを投げかけ、資料を提示し、考えるのは読者自身だ。その姿勢は、歴史を「自分で考える」学びへと誘う。歴史を国境ごとに区切るのではなく、東アジア全体、さらには世界史の文脈で読み解く視点を養うこと。それが未来をひらく第一歩である。

政治外交の駆け引きに翻弄される日中韓関係の中で、相互理解の土台を築く営みは地味に見えるかもしれない。だが、歴史修正主義が声を強める時代だからこそ、私たちはこの教材を通じて、自らの歴史を他者の視点から見直し、共通の歴史認識を少しずつ広げていく必要がある。

本教材はそのための力強い道標となるだろう。