「知る」から「変える」への歩みを始める旅に

若者訪中団員 伊礼 悠花

広範な国民連合は2025年8月14日から19日までの6日間、東京の中国大使館、および現地受け入れ先の中国国際友好連絡会による多大な協力のもと、「アジアの平和と未来をひらく若者訪中団」を呼びかけた。東京・大阪・福岡・長崎・沖縄など全国各地から35歳未満の若者を中心に42人が参加した。いくつかの被侵略の資料館、さらには現代中国の最先端技術の現場を自らの目で見て、現地の人々と交流しながら、過去と未来にわたる日中関係の課題と可能性について学びを深めた。

なぜ今「訪中」なのか

今年は、日本においては太平洋戦争終戦から80年の節目と捉えられている。しかし、この見方はあくまで日本側の視点であり、中国では異なる歴史認識が存在する。中国においては、1931年9月18日の柳条湖事件を起点とする14年間の「中国人民抗日戦争、その勝利」として記憶されている。さらに視野を広げた歴史観で言えば、日本による朝鮮と満州から中国大陸全土の植民地化を意図した帝国主義戦争は、さかのぼれば1894年の日清戦争から始まり1945年の敗戦まで続いた。中国側から見ると50年にわたる「人民解放の闘い」と位置付けられる。

戦後80年という節目の歴史認識が、日本と中国間で乖離しているのが現状だ。

加害の歴史記憶継承が風化しつつあるなか、未来の東アジアに平和と共生を築くためには、過去の史実から目を背けずに向き合うことが不可欠だ。特に、日本と中国の関係性が今後のアジア、ひいては世界の安定を左右するといっても過言ではない現在、「未来志向」の日中関係を構築するために、若者自身がまず「知る」ことから始めようという目的のもと本訪中団は企画された。

「知る」とは何か。それは、日本の加害の歴史を知ることであると同時に、現代中国の社会や人々の生活、思考にも触れることを意味する。近年、急速な経済発展を遂げる社会主義市場経済下の中国の現状を知ることもまた、日本の若者が未来を語るうえで避けて通れない課題である。

訪中団の歩み

訪中初日の14日、訪中団一行は北京に向けて出発し、翌15日には「北京大紅楼」と「清華大学」を巡った。北京大学の旧図書館を博物館として改築した北京大紅楼では、五・四運動や新文化運動など、中国共産党の初期の革命活動を紹介する展示に触れた。

午後には、中国最高学府の一つである清華大学構内を見学した後に、図書館長および、国際関係論を研究する劉江永教授による講義を受講した。日中関係の歴史的経緯を学びながら、参加者代表数人が日本の若者としての立場から、未来志向の友好関係に向けた意見を述べた。

夜は寝台列車で旧満州国の地である黒竜江省ハルビンへ移動し、16日の午前中に「氷雪大世界夢幻氷雪館」と「ハルビン都市計画展示館」を訪れた。都市計画展示館では、ロシア・東欧の多文化が混ざり合う街であるハルビンでの豊かな自然環境と共存した都市発展計画が紹介されていた。

午後は、日本の傀儡国家・満州国にて関東軍が警察権力を使って人民を次々に拷問した跡地である「偽満州国ハルビン警察庁旧址」と、関東軍の細菌兵器開発を担った遺構である「侵華第七三一部隊罪証陳列館」を訪れた。第七三一部隊の施設跡では、現地研究員との意見交換も実施され、中国メディアによる取材も行われた。

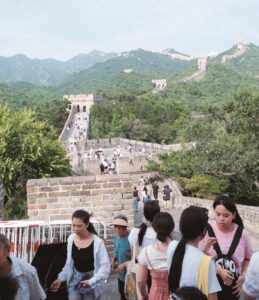

翌17日は高速鉄道で再び北京へと戻り、午後には日中戦争の象徴的な場所である盧溝橋と、南京大虐殺などにも触れた「中国人民抗日戦争紀念館」を見学。18日には、現代中国の産業発展の一端としてロボット技術・自動運転車開発の企業を訪問した。午後は八達嶺(万里の)長城を登り、中国という大国のスケールと歴史の重厚さを身をもって感じる一日となった。最終日の19日、一行は北京から帰国の途についた。

加害の歴史に向き合う重さ

訪中の中でとりわけ印象的だったのは、中国人民抗日戦争紀念館をはじめとした加害の歴史に向き合う資料館の存在である。日本国内にも加害の歴史に触れる資料館は存在するが、そのスケールや内容の充実度において中国の国立資料館とは大きな差がある。展示では、日本軍による侵略シーンを再現した模型や映像、証言資料などを駆使し、訪問者の情動に直接訴えかける構成となっていた。

特に侵華第七三一部隊罪証陳列館では、「マルタ」と呼ばれ非人間化された犠牲者の存在に触れ、戦時下の非人道的行為を正当化したレトリックを浮き彫りにしていた。こうした非人間化による虐殺の正当化は、かつてのナチスによるユダヤ人迫害や、ルワンダの少数民族であるツチ族へのジェノサイド、そして現在のパレスチナにおける状況とも通底するものである。展示そのものが単なる歴史認識にとどまらず、「現代の暴力をどう見抜くか」という視座をわれわれに突きつけてくるものであった。

他方で、広島・長崎での原爆投下に触れた展示や、「日本人」としての立場を突きつけられる構図に葛藤を抱く参加者もいた。偽満州国ハルビン警察庁旧址、中国人民抗日戦争紀念館の参観終盤に、アメリカによる日本への原爆投下が日本降伏、つまり中国人民の勝利へと導いたと記載されていた。これに対し、長崎からの参加者からは、中国人捕虜の被曝事実を不可視化させ、原爆投下という非人道的行為を「戦争終結のための正当な手段」として肯定するような表現に違和感を覚えるという声が上がった。

また、「中国」対「日本」という二項対立が用いられているなかで、沖縄の参加者からは、沖縄戦において旧日本軍による住民虐殺があったのにもかかわらず、中国では「日本人」と一括りにされることへの葛藤を打ち明ける者もいた。日本の加害責任に向き合う必要性を認めつつも、自らもまた日本の帝国主義に翻弄された被害の歴史を持つ沖縄の立場は、「日本人」という単一のカテゴリーでは収めきれない複雑さを孕んでいる。

「第二の加害」を

繰り返さないために

筆者にとって今回の旅は、「知識を得る」旅であると同時に、「自らを問い直す」旅でもあった。史実に基づく客観的な証拠を突きつけられても、それを直視できない、あるいは否定したくなる心理的リアリティーが未だ多くの人々の中にあること。そして、それが「歴史修正主義」という形で現れること。資料館で感じた圧倒的な現実に耐え切れず、展示を否定したくなった自らの内面の動きに葛藤した筆者だからこそできることがあるのではないか。

中国で日本の加害を学んだ私たちには、今を生きる中国の人々への「第二の加害」を繰り返さないための責任がある。歴史の事実から目をそらさず、継承し、現代の文脈において問い直すこと。個人の体験としての「知る」から、社会全体で「変える」への歩みを始めること。その小さな一歩を、若者たちが踏み出した訪中となった。