何が生死を分けたのか?

命をつなぐ政治をめざして

近代技術主義、自然環境保全主義、生活環境主義

「ダムさえ造ったらどんな大雨でも枕を高くして眠れる」というダムの効果を頭に刻み込まれてきた人びとは多いのではないだろうか。昭和30年代以降、多目的ダム建設が各地で進み、近代巨大技術への依存心が人びとの心に刻みつけられた。巨大技術は専門性と巨額の公共投資を必要とし、「政界」「財界」「学界」の三位一体システムがつくられた。このような行動に潜む価値観を「近代技術主義」と呼ぼう。

一方で、1990年代に広がる「ダムは自然環境破壊」という自然保護論も、日本だけでなく国際的にもひとつの社会的潮流となり、1997年の河川法改正の目的に「河川環境の保全」を取り入れる契機ともなった。このような価値観を「自然環境保全主義」と呼ぼう。

それに対して、私たちは1980年代から、地域で暮らす生活者・居住者の立場に立って、その認識や主体性を柱に具体的な政策を模索する「生活環境主義」という第三の立場を提案してきた。住民自身が利用しながら管理する、いわば精神的・社会的にも住民に「近い川」である。そのときに大切なのが生活者としての「被災者の視点」である。琵琶湖・淀川水系での40カ所を超える水害被災地調査の結果、「洪水は多いが、意外と死者は少ない」という「多重防護の仕組み」が見えた。

多重防護の生活者治水から学んだ流域治水

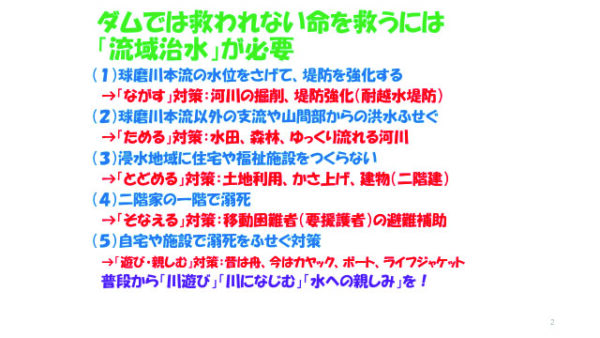

2001年に始まった淀川水系流域委員会での400回に及ぶ討議や、1980年代以降の水害被災者調査に基づき、また2006年以降は、私自身滋賀県知事として職員や住民の皆さんと生み出してきたのが「流域治水政策」だ。流域治水は、地域ごとに蓄積されてきた生活者目線での洪水との共存の仕組みと、命を失わない知恵を現代の情報システムや技術とつなぎ合わせて、政策実装化しようという挑戦でもある。森林や水田で水を「ためる」、川底を掘削・堤防で「ながす」、危険性の高い所の土地利用規制や建物配慮で「とどめる」、それでも防ぎきれない場合の「そなえて」「にげる」という「多重防護の仕組み」だ。

2020年7月、国も「流域治水」政策を採用し始めた。地球温暖化の影響ともいえる近年の豪雨災害被害の広がりを受けて、河川の中だけに洪水を閉じ込めきれない、という現実を踏まえての方針転換ともいえる。今後、国の方針がどう具体化されるのか、その第一歩として昨年7月の球磨川豪雨被害を取り上げてみよう。

何が生死を分けたのか?球磨川豪雨の溺死者個別調査から

7月4日、球磨川沿いで50名の死亡犠牲者が出てしまった。犠牲者の個人情報が公開されており、個別調査ができる。当事者に視点を当てる環境社会学調査により「何が生死を分けたのか?」を調べさせていただいた。水害リスクは、外力である「ハザード」、人や資産の側の「暴露」、被害の受けやすさを示す「脆弱性」という3要素からとらえられる。今後の水害被害者を一人でも少なくするには、この3要素からなる被害構造を明らかにする必要がある。

私たちは7月末から12月にかけて、50名の溺死者全員について現地調査を行った。ハザードの外力要因として、狭窄部の球磨村渡地区や、下流渓谷部と、大きな支流が本流に流れ込む人吉市内で死亡被害が大きいことが分かった。その上で溺死した犠牲者ごとの脆弱性を見ると、大きく三つの要素が関わっていることが分かった。「住宅事情」「移動力」「避難状況」の3点だ。

平屋の1階で溺死した人は合計31名で、全体50名のうち6割以上になる。二階屋で家ごと流出した人が5名、二階屋で2階で亡くなった人が2名、二階屋でも移動できず1階で溺死した人は5名。避難途中、車中などで亡くなった人が合計7名。ペットを助けるための避難中の溺死が2件あった。いずれも痛ましい場面ばかりでつらい調査だ。

川辺川ダムとの関係で見ると、20年10月に九州地方整備局と熊本県が「川辺川ダムができていた場合の水位低下効果」を出した。個人別の溺死推定時間とダムの水位低下効果とを整合させ、11月段階では3~21名がダムにより命を救われたと推測した。しかし12月に入って上の3~21名の詳しい現地再調査の結果、国の検証では無視されていた人吉市内や球磨村の大きな支流洪水や、人吉市内小水路が急流化し、球磨川本流とはほぼ関係なく溺死させていることが強く推測された。あくまでも現在の推定だが、ダムができても一人も救えなかった可能性が高い。

蒲島郁夫知事の判断は?川辺川ダム容認で、緑の流域治水を提案

蒲島熊本県知事は2008年9月に「球磨川は県民の宝」として川辺川ダムの中止を国に求めた。その後12年間「ダムによらない治水」を求めてきたが、河床掘削などほとんど行わないまま7月4日の豪雨被害となった。11月19日に蒲島知事は「住民の命を守り清流も守る」として川辺川ダムの建設を容認するとし、国に「流水型(穴あき)ダム」建設を求めた。抽象的に「命を守る」と言うだけで具体的にどこでどれだけの命を守れるのか言及はない。上のように私たちの推測では、川辺川ダムができていても50名の溺死者一人の命も救えなかった恐れがある。

また「流水型(穴あき)ダム」であってもアユなどの魚類生態系への影響や、大量にたまった土砂により「死の川」になりかねないという懸念もある。さらに「ダムができたから安心」として人びとの避難意識が低下する恐れもある。「緊急放流が怖いからダム下流部には住みたくない」という住民の声も聞こえ始めている。

ダムがあってもなくても流域治水

ダムがあってもなくても流域治水

流域治水を深化させていくうえで制度も大事だが、やはり基盤になるのは人だ。ポイントは子どもだ。子どもはちょっとの水量でも流されたら被害者になりやすい。子どもが学び始めると大人も動く。先入観も少ないので「正常性の偏見」も弱い。図には、今回の球磨川水系でのダムでは救えない命を救う方法を、球磨川を例に示した。子どもから高齢者まで、日常的に「365日の川との親しみ」を育て、遊ぶことが大切ではないか。「遊び・親しむ」活動だ。かつて水害常習地では軒先に舟がつってあった。今では、カヤックやボートがある。ライフジャケットがあれば、いつでも川の瀬や淵の流れに任せて、水に親しむことができる。土地利用や建物配慮などの制度づくりは時間がかかる。「ライジャケで命を守ろう」という楽しい・愉快な治水を皆で工夫しよう。「近い水」はあなたの心の中に!