アジア(日中)提携のAI戦略で世界を変えよう

福井県立大学名誉教授 凌 星光

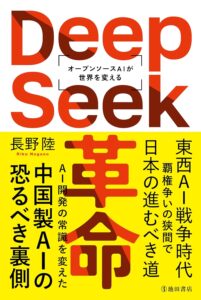

28歳とおぼしきAIエリートの長野陸氏が5月15日に新著『DeepSeek革命』(池田書店刊)を出版した。

「AIの主導権は、限られた大企業や国家が囲い込む『クローズド』な世界から、誰もが自由に参加し、革新を起こせる『オープン』な世界へと劇的にシフトしつつある。その革命の中心にいるのが、いま最も注目される生成AI『DeepSeek(ディープシーク)』」だと説く。そして、「東西のパワーバランスの変化、技術進化に伴う未知のリスク、AIの最前線をリアルに描き出し、さらには、日本がAI時代をどう勝ち抜くかという視点から、文化翻訳型AIの可能性、省電力モデル、アジアとの連携強化など」、日本のとるべき戦略を提案する。

ここで、著者のDeepSeekへの高い評価を日中連携の可能性という視点からまとめ、日中両国が混迷する世界に共に挑むべき道を論じてみたい。

一 世界に革命を

もたらすDeepSeek

1 AI普及時代の到来

2022年にチャットGPTがリリースされ、対話型AIが一般ユーザーにも広く普及した。しかしそれはクローズドのクラウド集中型であったため限界があった。が、今やオープンの分散型AI︱DeepSeekが出現し、AIの普及は大いに速まると言うのだ。

2 すべての国が主権を確保し運用可能に

IT、AIは米国を主とした多国籍大企業が牛耳っており、米覇権体制を維持する手段と化した。ところが分散型AI︱DeepSeekの登場によって、大企業クラウドへの依存から脱却できるようになった。そこで「データ主権、即ち各国が自国のデータを自律的に管理する」(p.63)ことができるようになった。

例えば、日本は先進大国ではあるが、「市場規模や計算リソース面で劣っており」、「データ確保、計算リソースの拡充、グローバルなオープンソースAIとの連携」によって独自の戦略を立てることができる(p.107-120)。同じ理由で、中小国もそれぞれの国情に合ったAI戦略を立て、自国の発展を遂げることができる。つまり超大国、大国、中小国を問わず、かなり平等にAI普及のチャンスを得ることになるというのだ。

3 企業は自社最適のAIを導入

「従来、企業が自社専用のAIを開発する場合、大手クラウドプロバイダーが提供するAIサービスに依存していた」。しかし、「DeepSeekによってエッジデバイス(現場計算機器)で効率的なAI推論が実現できるため、リアルタイムでの状況把握と素早い対応が可能となった」。すなわち、「企業が自社のデータやインフラに適した形でAIを導入できるため、各業界でのAI活用の可能性が大きく広がる」(p.102-104)と見る。

4 個人も積極的に利用

現在はまだチャットGPTユーザーは5億人、DeepSeekは約1億人で、前者に遠く及ばない。しかし著者は「個人レベルでも分散型AIのメリットが評価され、より多くの分野での活用が進んでいくことになるであろう」(p.66)と予測する。「自分の手元で、高性能なAIが動く」時代がやってこよう。

5 経済社会の変革を推進

以上、国レベル、企業レベル、個人レベルの三段階でのAI普及が展望されるが、それによって人間の知能が減退するのではないかという懸念が昨今語られる。それに対し著者は「AIはデータに基づく高度な推論は可能であるものの、『なぜ?』という問いに対する深い洞察や哲学的な思考には限界がある」(p.23)とする。AIはあくまでも人類の道具であって、それに支配されることはないという著者の立場が見て取れる。

人類は今、戦争の勃発、貧富の格差、気候変動、エネルギー源など多くの問題を抱えている。著者はAI革命によってそれは解決されると見ているが、単純な利潤追求型のクラウド集中型では限界があり、より高い目標を目指すDeepSeekにこそ大きな期待をかけた。そこで書名を「DeepSeek革命」としたのであろう。

二 DeepSeekの四大

メリットと影響力急拡大

著者はDeepSeekはチャットGPTに比べて四つの優位性があると言う。

1 高性能で低コスト

著者は長年チャットGPTを利用して業務を展開し、AI活用の研究をしてきたが、DeepSeekは「無料で使えるのに最高性能のチャットGPTに近い」と称賛する。

「運用コストの最適化」、すなわちクラウドAIの運用には、データの送信・保存・処理に膨大なコストがかかるが、分散型に成功したためこの分が節約できるからである(p.63-66)。

2 国家、企業、個人の

安全性確保

チャットGPTの場合は、そのクラウドにすべての情報が集中し、結局、その親会社アップル社とアメリカ政府のコントロール下に入る。そのため、国家や企業および個人の「秘密保持、プライバシー保護に不利となる」。また「サイバー攻撃の標的となる可能性もある」(p.50-58)。

だが「DeepSeekの最大の特徴はローカル環境で動かせる」ことで、「ユーザーや企業はクラウドを介さずにAIの推論を実行でき」「セキュリティとプライバシーを確保できる」。企業においては、「処理がすべて社内ネットワーク内で完結するため、機密情報を外部に出す必要がない」(p37-38)。

3 オープンソースによる

技術革新

「従来のAI開発は、特定の企業や研究機関が独自に技術を開発し、クローズドな環境で運用するのが一般的であった。が、オープンソースのAIが台頭し、世界中の開発者が協力してAIを進歩させる動きが活発化している」「DeepSeekはその代表例の一つで」(p.42)、今後、技術革新が大いに進むと見る。「AI技術が民主化されることで、より多くの企業や研究機関が参画し、イノベーションが加速される」と言うのだ。

4 操作面での利便性

著者はクラウド集中型AIモデルを完全否定するのではなく、「クラウド上での定期的なモデルの更新やメンテナンスが可能なため、ユーザーは常に最新のAI機能を活用できる」という長所を指摘する。が、重要なのは、多くの大衆が取り組みやすいモデルを構築することだと考える。そこで、DeepSeekは「ユーザー中心の設計思想が徹底しており、UI(User Interface)とUX(User Experience)がシンプルに設計されていて」、シンプルなデザイン、簡単な操作、高速などの長所があると讃える(p.33-34)。

5 国際影響力が急拡大

著者は「中国のオープンソースAIはアメリカ主導のクローズドAIに対抗する形で進化を続け、政府と企業・研究機関の連携でその国際影響力を拡大している。中国語に最適化されたAIモデルは先ず香港、台湾、シンガポールなど中国語圏で活用され、中東、アフリカ、南米など新興市場とも技術提携を進めている」と述べている。また「この流れに乗って、欧米のオープンソースAIも競争力を高めつつある」が、中国の優位性は揺るがないと見る。

6 米国の科学技術覇権の崩壊

著者は「DeepSeekの登場は、これまでのクラウド集中型が築いてきた牙城を揺るがし、AI分野におけるパワーバランスの転換点となるポテンシャルを秘めている」(p.59)と述べている。つまりAI分野でのアメリカの覇権体制が崩れつつあるというのだ。

中国は今後、政府と企業が協力して、発展途上国に働きかけ、AI普及の枠組みを構築し、各国の経済社会の発展を図っていくであろう。アメリカも結局は覇権的地位を放棄せざる得なくなるであろう。

三 日本が歩むべきは

第三の道

著者は、米中AI戦争の中で、日本の歩むべき道は「日本独自進化論」(p.160)と説く。

1 クラウドとエッジAIを組み合わせたハイブリッド

著者は、「分散型AIとはクラウド上のデータセンターではなく、ユーザーのデバイスやローカル環境AIを実行する方式」で、上述したような長所を持つが、「分散型AIはデバイスごとの計算能力に依存するため、クラウド同等の性能を実現することはできない」。したがって、「今後は、クラウドとエッジAIを組み合わせたハイブリッドなAI運用が主流になる可能性が高い」と見る。そこで、日本は「頻繁に更新が必要な大規模なデータ処理はクラウドで行い、リアルタイム処理が求められるタスクはエッジAIで実行することで、より効率的なAIシステムを構築すべきだ」と説く(p.60-62)。

2 対米追随から自立への転換

著者は、米中が対立する中、日本が「今後、AIが法制度、金融、交通、医療、軍事などあらゆる社会基盤に組み込まれる中で、『どの陣営の標準に準拠するか』は、単なるプロダクト選定ではなく、主権国家としての選択と直結する」と指摘する。そして「一方の陣営への過度な依存が、緊急時のリスクや外交カードとして作用する可能性も否定できない」と警告し、「日本には『外圧に応じて追従する』のではなく、自国の産業構造、技術的強み、倫理観に即した『戦略的標準選択』と、必要な分野での『技術自立への布石』が求められる」(p.154)と強調する。著者は明らかに、米国に追随しない独立自主の外交を主張している。それは「東西の間に埋没しない第三の道」を目指すことであり、「世界における中立的な橋渡し役を果たす」(p.179)ことに通じる。

3 日本型AI基準の構築

著者は、「欧州がGDPRを通じて独自のデータ主権を打ち立てたように、日本もまた『日本型AI基準』の構築を進めることが必要である」(p.154)と説き、ローカル最適化とグローバル標準のバランスを図るよう提案する。著者は、「この両者のバランスを適切にとることで、AI導入の成功確率は大幅に向上し、企業の競争力を最大化することができる」(p.204-206)と見る。

4 自主的な対米対中

均衡外交の確立

著者は若いAI専門家として、米中競争の中で、日本独自の道を指示したのであるが、それは日本の外交姿勢そのものに直結している。そして、日本の国益、世界の利益を考え、対米従属からの脱皮に触れていることは驚きである。

現在日本では独自の外交路線を主張する雰囲気が全くなくなっている。こうした中で、実に貴重な出来事として評価したい。この著書が、日本の世論を動かすきっかけの一つになることを願ってやまない。

四 アジアを拠点に

戦略的展開を

本書は、日本が中国を含むアジアを拠点とするよう主張していることにも注目したい。

1 漢字文化圏との高い親和性

著者は、「DeepSeekは漢字処理に特化したAI」で、漢字文化圏にとっては実に重宝なモデルと指摘する。実際には、中国と日本を指しており、日中協力を示している。そして「これまでの言語モデルの研究は、英語を中心としたアルファベット圏に特化した最適化であったが、DeepSeekは漢字特有の構造に適応するための新たなアプローチを導入した。形態素解析やサブワード分割、文脈依存の意味解析など、各方面からのアプローチを組み合わせることで、従来のモデルよりも精度の高い日本語・中国語処理を実現した。こうして日本語の敬語や中国語の四字熟語の適切な翻訳に成功した」と高く評価する(p.122-128)。

2 欧米寄りからアジア寄りへの転換

著者は、日中提携を基本としたアジア戦略を考え、次のように述べている。「これまで日本は、欧米との技術連携や市場競争を中心に据えてきたが、これからは地理的・文化的に近いアジアとの協調によって、新たな成長機会を創出し、AI分野における国際的な影響力を高めることができる」と主張する。そして、「中国、韓国、インド、東南アジア諸国などは、AI技術の導入とデジタルインフラの整備を国家戦略として推進しており、それぞれが独自の強みを発揮している。これらの地域と日本が協力関係を築くことで、相互補完的な関係が成立し、単独では難しい規模のイノベーションや市場展開が可能になる」と説く(p.233-234)。

3 「中国製AIの危険性」は過当な懸念

現在日本では中国が「敵対視」されており、DeepSeekについては「データセキュリティ」への懸念が強調される。それに対して、著者は科学的根拠に基づいてNOを宣言する。もしブラウザ版やアプリ版を使用した場合には、情報が中国のクラウドに上げられるためセキュリティ問題が提起され得るが、「ローカル版をオフラインで使用する場合は、通信が発生しないためデータが中国に管理されることは考えにくい」と明言する。また「政治的に偏った回答」などは、国によって異なるのは当然で、特に問題にすべきではないと見る(p.96-98)。

4 共創と協調の精神

著者はまた、アジア諸国との協調の重要さを強調する。「アジアとの連携の強化は、自国の市場シェア拡大のみならず、アジア全体の持続的発展にも寄与することになる。共創と協調の精神に基づくアジア戦略こそが、日本のAI産業における次なる成長の起点となるであろう」と(p.235)。

また、技術開発についても、「AIの進化は一部の巨大企業だけでなく、開かれた協調の時代が到来しつつある」(p.166 )と述べている。著者の「共創と協調論」はアジアに生きる日本の展望となるであろう。

5 石橋湛山の「日中米ロ

平和同盟」に通底する

著者が中国を含む国際協調を主張していることは極めて貴重な見解であり、今後の日中関係の在り方を示している。「対中抑止」などは、もはや絵に描いた餅に過ぎないからである。

最後に、日本経済新聞のコラムを紹介したい。「かつて石橋湛山は首相退陣後の1961年、冷戦構造を打ち破り、日本が架け橋となる『日中米ソ平和同盟』を構想した。その湛山を敬重する石破首相には、中ロを抱えるユーラシア大陸と太平洋を隔てた米国との真ん中で、新たな『日中米ロ平和同盟』を足がかりとした世界平和の構築に向けたパラダイム転換を期待したい」(3月11日「大機小機」欄、「ヤルタ2・0日本が進む道」)。

本書に示された長野陸氏の見解は、正にこのパラダイム転換に相通ずるものである。

(私は満92歳でITやAIには追い付いていけない年齢である。的外れのところがあるかもしれない。それでも敢えて発表し、読者の批判を仰ぎたい)