沖縄県こども調査

物価高騰で9割が「生活苦しくなった」

沖縄県は5月26日、子どもの生活実態などを把握する「沖縄こども調査」の2024年度報告書を公表した。小中学生とその保護者を対象とした3年ぶり4回目の調査である。

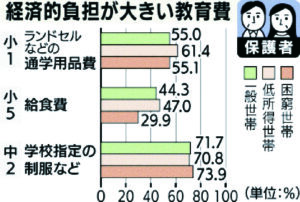

困窮世帯の割合は21・8%で、初回の15年調査の29・9%と比べると8・1ポイント下がった。前回21年からでも7・1ポイント減少した。医療費助成や就学援助制度の効果がうかがえる。「過去1年間に子どもを受診させられなかった経験」は21年の17・9%から、24年は14・2%に下がっている。低所得層ほど下げ幅は大きく、県が22年に医療費助成の対象を未就学児から中学生までへと拡大した効果とみられる。ただし、未受診の理由では「仕事で連れて行く時間がなかった」が高い割合を維持している。

物価高騰の影響で全体の90%以上が「生活は苦しくなった」と回答した。「食料が買えなかった経験」は15年よりも増えた。特に困窮層で増加が目立ち、支援を上回る物価高騰が影を落とす。賃上げなど世帯収入の増が物価高騰に追いつかず、節約に限界がある所得の低い層ほど深刻な状況が浮かび上がる。

東京都が実施した22年度調査とも比較しているが、小5の困窮割合は東京の4・8倍となる24・6%に上る。沖縄戦、続く米軍統治下、返還後も続く沖縄県の困難な状況が子どもたちの生活、人権に重大な影響を与えている実際が浮かび出ている。

医療費助成拡大など県政の効果も浮き彫り

県は、16年3月に県子どもの貧困対策計画を策定し、県子どもの貧困対策推進基金を設置。基金を財源に、ヤングケアラーや若年妊産婦、ひとり親家庭など、子どもの貧困に関連する事象を幅広く捉えて支援している。同年6月に設立の「沖縄こどもの未来県民会議」は行政や経済、福祉団体など115団体で構成。企業や団体からの寄付金を基に、給付型奨学金事業や県外進学渡航費サポート事業などを展開している。県内では行政と民間、地域で機運が高まり、子どもの貧困対策に取り組んできた。子どもの居場所や子ども食堂の設置のほか、無料塾や奨学金などの進学支援、若年妊産婦やひとり親への支援など、その取り組みは多岐にわたる。

「沖縄こども調査」を発表した5月26日の会見には調査に携わった島村聡沖縄大名誉教授、山野良一沖縄大教授、桜井啓太立命館大学准教授が出席。島村名誉教授は、調査結果が施策に反映されてきたと指摘し、「素晴らしいことをやってきたと誇るべきだ」と述べ、就学援助制度の利用率の向上や、家計の事情で医療機関を受診抑制した割合が減っていることなど、改善点を説明した。さらに、過去の調査との比較で、今後必要な施策などが分かるとし「調査を続けて検証し、県も考えてやっていただかなければいけない」と述べた。

玉城デニー県知事は「切実な声を真摯に受け止め、包括的に子育て世代を支援し生き生きと暮らせる、誰一人取り残さない社会の実現に向けて推進する」と述べ、子どもの貧困対策に引き続き力を入れる考えを示した。