国の存立のために食料とエネルギーで自立する

衆議院議員 山崎 誠

こんにちは、今日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。私は、「エネルギーばか」なもので、ずっと原発やエネルギー政策を中心に取り組んできました。皆さんにもご推薦いただき、何とか生き残って4期目また活動を続けることができました。物価高や賃上げを訴えることも大事ですが、私が取り組んでいるエネルギー政策は物価高や日本産業の発展に通ずる重要な分野です。エネルギーだけ訴えても当選できないぞ、などと言われながらも、これは信念として貫いてきました。今日は最新情報を交えてお話ししようと思います。国の存亡に関わるテーマですのでぜひ関心を持ち、応援していただけるとありがたいです。

三つの改定でエネルギー政策は曲がり角

今、日本のエネルギー政策は、大きな曲がり角にあります。エネルギー基本計画の第7次改定作業が進んでいます。この計画は3年ごとに見直されているものです。そして、もう一つは地球温暖化対策計画ですが、エネルギー基本計画と深く関わるもので、同じタイミングで改定されます。

さらにもう一つ、GX(グリーントランスフォーメーション)2040ビジョン。GXビジョンは、岸田政権のもと、2050年までに脱炭素社会をどうやって実現するか、化石エネルギー中心の産業・社会構造をクリーンエネルギー中心に転換していく、その方針と計画をまとめたものです。この40年に向けた改定が行われています。三つの計画の素案が年内に提示されることになっていて、これらが決まると、日本のこれから10年、20年の大きな方向性が決まる、極めて大事なポイントです。

原発回帰がベースに

私が危惧しているのは、この計画のベースになっているのが、原発回帰の考え方。つまり、原発をこれからもいかに使い続けるか、それが第一に考えられていて、計画のいろんなところに原発回帰の政策が仕込まれている点です。その発想のベース自体がおかしいし、日本の未来のためにならないと考え、一生懸命闘っています。

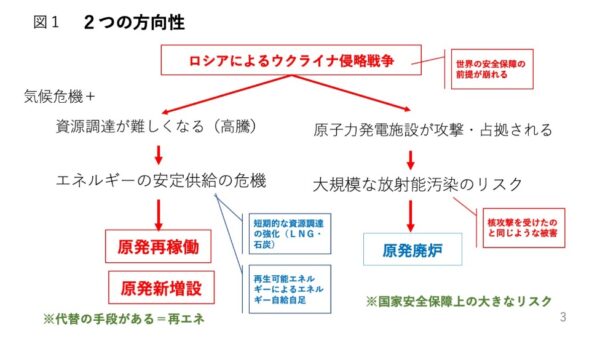

私が作ったチャートをご覧ください(図1)。ロシアによるウクライナ侵攻がありました。その影響について原発に関して、二つの見方があります。

政府が言うのは、国際情勢が不安定化し危機が高まって資源の調達が難しくなり、資源価格が高騰する。安定したエネルギー供給が困難になるから、原子力発電が必要。原発を再稼働し、新増設しなければならないとするライン。ですが、政府はもう一つの問題をなぜか言わない。今回のウクライナの紛争で実際に何が起こったのかといえば、原子力発電所が武力攻撃のターゲットになったわけです。原子力発電施設が占領され、もしもそこが破壊されるようなことがあれば、福島の原発事故よりもっと過酷な事故が起き得るわけです。そういう原子力発電所のリスクが顕在化しました。

「国土防衛」には

廃炉以外に選択肢なし

皆さんご存じのように、日本では、日本海側に原発がたくさん並んでいます。北には、青森県六ヶ所村に再処理工場があり、首都圏近くでは茨城県東海村にも同様の施設があります。こうした施設が、ミサイルで攻撃されたらどうなるのか。当たったらもうアウトです。これは日本の安全保障上の危機です。原発のリスクから国土をどのように防衛するんだと私は指摘してきました。

この点では原発の廃炉しか選択肢はありません。しかし政府は、この問題には一切目をつぶって、電力供給のための再稼働・原発新増設しか考えようとしません。エネルギー基本計画、温暖化対策計画、GXの三つの計画で原発回帰を進めているのです。

原発1基に4兆円、

経済合理性なし

原発新増設と言いますが、いくらお金がかかると思いますか。イギリスでは、ヒンクリー・ポイント原子力発電所を建設しています。そこでは、原発を1基建てるのに4兆円、2基建てるから8兆円かかると言われています。

しかし、日本政府が前提としている原発の建設コストは3000億円、4000億円。北海道の泊原発を建てた頃の価格を今もそのまま維持している。世界では1兆、2兆円を超えているんですよ。とても高くて、こんなものを造ったら、将来にわたって電気代が高止まりします。原発が安いっていうのは、昔の発想です。特に、新しく原発を造ってこれから動かそうなんていうのは、どう考えたって経済合理性がないんです。

仮に新しく原発を造るとして、例えばリプレース、建て替えですが、これから日本で行うとすれば、どのぐらい時間がかかるでしょうか。10年じゃ絶対できません。少なくとも20年はかかるでしょう。気候危機に立ち向かうためには、今すぐ、脱炭素の道を進んでいかなきゃいけない。20年も待っていられません。お金も時間もかかる、原発新増設はとても成り立ちません。

地震大国日本で原発の耐震基準は住宅の数分の1

もっと大きな問題は、日本の地理的な条件です。つまり、地震大国、地震列島日本で原発は動かせないことです。建物には耐震基準があるんですが、原発の耐震基準は低いんです。「ガル」という地震加速度の単位があります。今の耐震基準は、大体高くて900ガルです。けれど、日本では1000ガルを超えるような地震が頻発しています。国会でも、この点を何度も取り上げてきました。原子力規制委員会の更田前委員長は、耐震基準より大きい、原発の耐震基準の600や700ガルを超える地震が発生したら、原発では過酷事故が起きます、とはっきり答弁しています。

住宅メーカーは、どのくらいの耐震基準で建てているのか。三井ホームでは5000ガルぐらい、住友林業は3400ガル。大きな地震だと4000ガルといった地震加速度になっているので、それにも耐える住宅を造ろうとして、住宅メーカーは高い基準で建てている。それなのに、原発は1000ガル以下の耐震基準でしか建てられていないんです。

今も原発は動いていて、これから再稼働しようとしていますが、祈るしかないんです。地震よ来ないでくれ、地震よ来ないでくれ、と。私は、このことが決定的な問題だと思います。政府にこれでいいのかと聞けば、担当者は、その敷地では、過去のデータを見るとこれ以上の地震は起きていませんって言うんです。政府から、「想定外」という言葉をよく聞きましたよね。地震は過去のデータだけでは判断できない、わからないことが多いんです。そういう地震大国日本で原発を建てられますか。

さらに、政府は今、革新炉や小型モジュール炉といった新しい技術を強調しています。ただ、原発を開発するためには、実験炉・原型炉・実証炉・商業炉という段階が必要になります。今、小型原発では、2050年に実証炉が出来上がる計画なので、商業炉はまだその先です。なので、これから新しいタイプの原発を造ろうとしても、出来上がるのは2070年。そんなに待っていられる状況ではありません。

急速に発展する

再生可能エネルギー発電

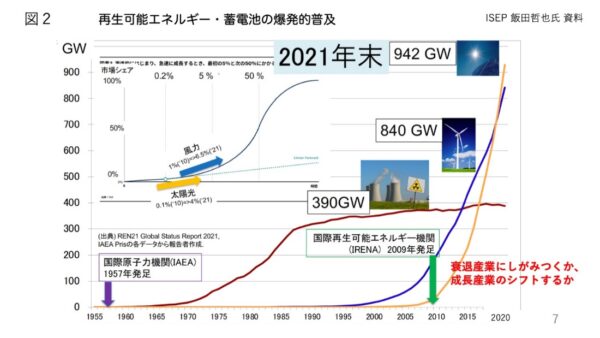

一方、再生可能エネルギーは、実は世界中でどんどん伸びていて、原発は伸び悩んでいる。再生可能エネルギーのうち、青色は風力発電、オレンジは太陽光発電で爆発的に伸びている(図2)。価格もどんどん下がっている一方、原発はどんどん値上がりしているので、もう勝負はついています。

先ほど申し上げた地球温暖化対策計画の見直しでは、温室効果ガスについて、NDCという国が決める2035年の削減目標値を定めなければなりません。

日本は、50年にカーボンニュートラル、脱炭素社会を実現する、という目標があります。それに向けて、どうやって、CO2を減らしていくのか、どういう経路でこの目標に到達するのか、議論しています。

先進国としての責任を果たす意味で、より早く大きく削減すべきという意見があります。しかし、日本の重工業業界や電力業界はより緩やかに、後で頑張ればいいという姿勢で、政府審議会ではそういう意見が多く出されている。環境省はそれらの真ん中をとって、60%という値を出していますが、あまりにも低い。少なくとも、70%以上にしないと、世界的に日本の責任を果たすことになりません。こういうことを、今国会で議論しなければなりません。

データセンターで使う電力は

全体のわずか0・8%

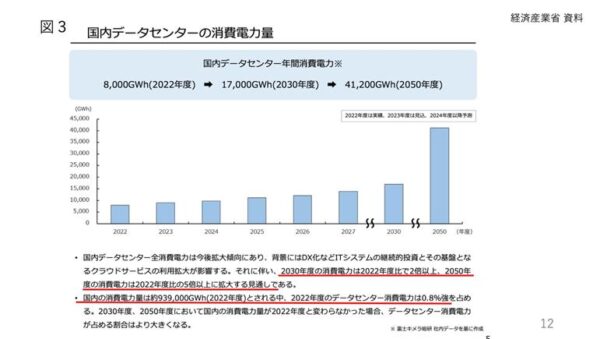

他の論点では、例えば、AIやクラウド型のサービスがよく使われるようになり、そのためのデータセンターの増設が必要であり、電力がたくさん必要だ、と言われています。電力がたくさんいるから、原発を動かさなきゃ駄目だと言われます。そういう説明をする時、決まってこういう図が出てきます(図3)。確かに使用量は増えるでしょうが、全体で見ればそう大した増加ではありません。2022年の数字を見ると、大体、全電力消費のうちデータセンター関連は0・8%。これが5倍になっても4%にすぎません。すべての電力消費でみれば、その程度の話なのですが、そこだけ切り取って危機感を煽っているにすぎません。

また、Amazon、マイクロソフト、Googleといった大企業が、電気を買うため原子力発電所と契約した、投資した、といったニュースを見かけます。けれど、実際には必要な電力のどれだけを原発でまかなっているのかわかりません。同様に、再生可能エネルギーからも電力を調達して、投資も進めているのですが、政府は原発の方ばかり強調する。

エネルギー自給率12%

こそ大問題

今、日本のエネルギー自給率は、最新の数字で12%です。国際情勢が不安定さを増しているのは確かで、現状を変える必要があります。経済的な観点はもちろんのこと、エネルギーや食糧についてきちっと自立していく、国の存立のためにも自給率のアップは必須です。

今海外から資源を買うため、毎年30兆円くらいのお金が国外に出ていっています。エネルギー自給率を少なくとも80%ぐらいに上げる必要があります。そのためには、日本が豊富に持っている再生可能エネルギーの活用が鍵になります。太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、今ある資源を最大限伸ばしていき、同時に省エネも進めていく。電力だけでなく、自動車やトラック、船舶、飛行機、熱利用などすべてのエネルギー利用を再エネ化することが求められます。政策でそれを後押しする。そして、地域に合ったルールづくりも進めて、再生可能エネルギーを活用して、環境破壊するような事態は避ける。

このようにして、自ら使うエネルギーを自ら確保できるしなやかな強さ、それぞれの地域が持つ豊かな自然を生かすことで、投資や雇用を呼び込み、地域の再生・発展につなげていく。2050年には、再生可能エネルギー100%となり、原発も必要ではなくなる、そういう社会をめざしていきたいと考えています。国や自治体が政策を引っ張っていくという意味でその役割は大きく、政権交代が必要です。私たちがめざす社会をお伝えし、共感、応援いただけるようこれからも発信を続けますので、ぜひお気軽にお声がけください。今日はありがとうございました。

(本稿は、広範な国民連合・神奈川の総会時の報告に加筆したもの。見出しを含めて文責編集部)