この問題は事実上の「棚上げ」を続けて塩漬けするのが一番

ジャーナリスト・『THE JOURNAL』主宰 高野 孟

一昨年5月以降、中国海警局の公船が尖閣諸島周辺海域に出没する頻度が急増し、それに伴い中国公船が日本漁船を「追尾」して威嚇するケースもたびたび発生していると報道され、日本国民全体として中国による尖閣など日本に対する軍事的圧迫が一段と強化されているとの印象が広がっている。

菅義偉政権は、その反中感情の広がりをほどほどに煽りつつ、尖閣に近い沖縄=南西諸島への陸上自衛隊配備を進め、またそれをバックアップするためのヘリ空母配備や事実上の「敵基地攻撃可能」な長距離ミサイルの導入計画などを進めようとしている。これを見ると、日中間の軍事的緊張がますます高まっていくことは避けられないようにも見える。

中国が警戒するのは「正体不明の日本漁船」

しかし、岡田充=共同通信客員論説委員のウェブマガ「海峡両岸論」No.121(20年12月9日発行)によると、中国公船が追尾しているのは普通の漁船ではなく、「右翼勢力のデモンストレーション船」であり、「活動家が上陸しないよう監視するのが追尾の理由」だと、在京の中国関係筋が非公式の場で岡田を含む全国メディア記者に説明してきているという。

さらに、11月24日に来日した中国の王毅外相は茂木敏充外相との会談でこのことに触れ、これを「正体不明の漁船が敏感な海域に侵入している」と指摘したが、日本外務省もマスコミもそのことには一切触れていない。

岡田が参照し翻訳した中国外務省サイトの王毅発言には次のようなことが含まれている。

「中国は釣魚島の最近の状況に高い関心を払っている。事実は、最近一時期、日本の正体不明の幾つかの漁船が繰り返し頻繁に釣魚島の敏感な海域に進入しているため、中国は必要な反応をせざるを得ないということである」

ここで王毅は「日本の正体不明の幾つかの漁船」と言っている。どうして外務省も日本のマスコミもこの「正体」に触れようとしないのか。

その結果、日本側発表では「前向きな行動を強く求めた」とか「中国漁船の違法操業について指導の徹底を改めて強く要請した」とか、言葉尻では「強く」が繰り返し表現されているものの、具体的には何も引き出すことができずに、「東シナ海を平和・協力・友好の海とする」との一般論の確認に終わったのに違いない。

「安倍親衛隊」が図に乗って

このため自民党タカ派から「茂木は態度が軟弱だ」「なぜその場ではっきり反論しなかったのか」などという批判の声が上がったのは仕方がないとして、共産党の志位和夫委員長まで11月26日の会見で、「日本が実効支配している領土に対し、力ずくで現状変更をしようとしている中国」がけしからんのであり、それに茂木外相が「何ら反論もしなければ、批判もしない。極めてだらしがない」と、産経新聞社説も顔負けの批判を突きつけたのは、どうだろうか。

多分、志位氏も知らないからこんな勇ましいこと言ったのだと思うけれども、これは「右翼のデモンストレーション船」であり、さらに岡田の探索によると、何と!それをバックアップしているのは下村博文=元文科相、稲田朋美=元防衛相、山田宏=参院議員ら安倍親衛隊の有力議員を中心とする右翼議員らである。

デジタルTV「チャンネル桜」の20年6月25日「尖閣漁業活動と中国船侵入状況報告の記者会見」で同チャンネルの水島総代表が次のように語っている。

彼が主導して行ってきた尖閣での挑発的行動はこれが24回目で、近年は石垣島で漁船をチャーターして尖閣周辺で実際に漁業を行い、その釣果の一部を実際に食するイベントを行って「このように豊かな漁場を中国に盗られてたまるか」とキャンペーンすることに力を入れているようである。

この日、議員会館で行われた記者会見では、水島代表が「民間でできる実効支配」はこれだと言って、一昨日から昨日にかけて自分が漁船に乗って獲ってきた魚を並べ、さらにそれらを捌いて寿司に仕立てたパックを100個も用意し議員やマスコミ関係者に配るという、なかなかのパフォーマンスを展開した。

尖閣周辺海域に中国艦船が頻々と出没?

尖閣で起きている事態について、この小見出しのように曖昧語を連ねて記述すれば、「その通り」と言わざるを得ない。その結果、なんとなく「中国は怖い」という印象が増幅されていくのである。

誰がそのような印象を広めたがっているのかと言えば、それは安倍~菅両政権であり、防衛・外務両省であり、安倍の熱烈応援団の反中ヘイト集団である。

中国が怖い存在でなく、今にも日本を侵略しようと虎視眈々としているのでないとすれば、「自由で開かれたインド太平洋」連携という外交戦略の基本も無用だし、海上自衛隊のヘリ空母や陸上自衛隊の南西諸島への基地建設とそれらをバックアップする「スタンドオフミサイル」とかいう長距離の事実上の敵基地攻撃兵器もまるっきり無用だということになってしまうし、反中右翼も存在意義を失う。だから中国が攻めてこないと分かってしまうのは困るのである。

何が「曖昧語」なのか

まずは「尖閣周辺海域」である。この海域には、

⑴領海(言うまでもなく領土の基線から12カイリ=22・2kmで主権の範囲)

⑵接続水域(その外側の12カイリで、公海の一部ではあるけれども主権行使に必要な一定の権限が及ぶとされる範囲)

⑶排他的経済水域(基線から200カイリ=約370kmで水産資源や海底資源などの権利を主張しうる範囲)

⑷日中暫定措置水域(日中漁業協定で尖閣の北方のかなり広大な水域で双方の漁船が相互乗り入れできると定めた範囲)

――この4種類があり、そのいくつかは重なり合っていて理解することが難しい。

領海はもちろん領土と同じで、明々白々たる主権の下にあるが、それでも外国船舶が許可なしに通過するのは許されているし、その船舶に軍艦が含まれるかどうかについては国際的に統一された見解はない。日本は米英などと共に軍艦の無害通航権を認めている。

接続水域は、基本的に公海ではあるけれども、密輸や不法出入国などを防ぐには領海の範囲は狭すぎるということで、その限りの主権行使が認められる範囲であって、そこを外国艦船が通航するのを規制することはできない。

日中暫定措置水域はもちろん公海で、しかし双方の漁船にとって豊かな漁場であるため、漁業協定で、お互いの漁船は相手国当局の許可なしに入って操業することができ、また双方の当局は自国の漁船のみ取り締まって、相手国の漁船に対しては警告を発し相手国当局に通報することはできるが、直接取り締まることはできない。

領海侵犯は増えていない!

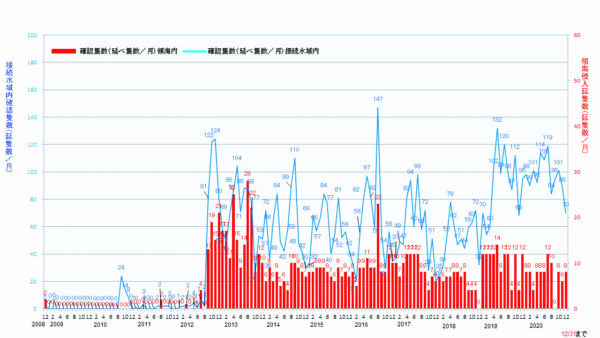

以上の区別を踏まえた上で、グラフを見ていただきたい。(出所:海上保安庁HP)赤い棒グラフが領海に侵入した中国公船の月別合計隻数、青い折れ線グラフは接続水域を通航した中国公船の月別合計隻数である。

すると、赤い棒グラフのほうは2017年のほぼ月間12隻程度から、18年にはだいぶ減ったのが19年からほぼ12隻程度に戻り、20年にはそれよりやや減り気味に推移していることが見て取れる。最も重大な「領海侵犯」は増えていないのである。「増えていない」と言ったって、侵入してくること自体が問題じゃないかと日本政府も反中右翼も声を荒らげるのだけれども、そもそも中国も尖閣領有を主張して折り合いがついていない以上、あちらの立場として引き下がるわけにはいかないのだろう。

元々中国は尖閣に特に関心を向けておらず、その証拠に12年9月までは赤の棒グラフはほとんど動いていない。その月に野田内閣が浅はかにも石原慎太郎都知事(当時)の挑発に乗って尖閣を国有化したことから赤の棒グラフが一気に増えて大問題となったのだが、しかし1年後にはピタリ鎮静化し、月別合計隻数8隻前後が続き、16年8月の突出〔注〕を例外としてまた8隻前後に戻った。

海上保安庁のこのグラフの下にある月別隻数のデータを見ると、ほとんどの月で中国海警局の公船が領海に入るのは標準で3回、1回が2~4隻のユニットであることが知れる。

旧知の中国人記者に本国海警局の事情を探ってもらうと、驚くべきことが分かった。15年冬以降は中国側が日本海保に対し「明日は行きますから」と事前通告し、また領海内にとどまる時間も2時間と決めているというのである。

基本的には馴れ合いのゲームが今も続いていることを示すのが、図の赤棒グラフである。

〔注〕この年、中国海警局は夏の東シナ海漁業の解禁に当たって事前管理を誤り、多数の漁船が日中暫定線を越えて尖閣の日本領海にまで殺到するのを防ぎきれず、そのため海警船が領海側に入って漁船を押し戻さなければならなかった。

接続水域への通航は確かに増えている

さて、図の青い折れ線グラフを見ると、16年8月の突出をはじめ大きな凸凹はあるけれども、その凸凹は主として中国漁船の取り締まりの都合で生じていると考えられる。それにそもそも、上述のように、接続水域やそれと一部重なる日中暫定措置水域は、中国公船が自由に通航できる範囲で、それをどうのこうの言う権利が日本にあるわけでもない。なのに、これもすべて日本に対する「軍事的圧力」であるかに海保や外務・防衛両省が発表すると、それを反論も検証もせずにメディアが振りまくのである

確かに19年5月の突如として132回への飛び跳ねを機に、青線が100回前後を上下する高水準に達しているのは事実だが、それがどういう理由によるものかは、日中関係が正常であれば内々に問い合わせれば済むことで、身構えるような話ではない。

とはいえ、いささか気になるのは、この中でも特に20年5月から8月にかけての青線グラフのナーバスな動きである。しかもこの5月というタイミングは、以前は「2時間程度」としていた滞留時間の〝節度〟が破られて長時間滞留し、さらに領海内を航行する「日本漁船を追尾する」という挑発行動に出ていることが報じられたことと合致している。何があったのか?

そこを解く重要なヒントが岡田充「海峡両岸論」に含まれていたということである。