参議院議員、前滋賀県知事、

元日本環境社会学会会長 嘉田 由紀子

コロナ対策をめぐる日本政府の対応、その日々の動きを国会議員として近くで見ながら、安倍政権のちぐはぐさを前稿で示してきた。ポイントは、これまで新型コロナウイルスは「感染率は低いが、致死率は高い」といわれ、それに合わせて「封じ込め」「社会分離」政策がとられてきた。しかし欧米各国との比較で見ると死亡率は2~3桁少なく、「感染率は高いが、致死率は低い」という病の部類になるのではないか。となると、ここまで全国の学校を3月以降休校にして、日本中に経済・社会的活動制限をした政策に正当性があったのだろうかという疑問がわく。

そのような政治的政策選択の正当性を評価するために、いささか異例な方法であるが、私自身は、自らの個人史と、私を産み育ててくれたちょうど100年前の1920年に生まれた母の個人史をたどる中で、感染症と戦争の人類史から、ポストコロナ時代の政治を構想してみたい。

母と娘が語る戦争と感染症の自分史100年

今年の5月18日、私は「古稀」の誕生日を迎えた。ここで、いささか個人的すぎるが、産み育ててくれた母への感謝も込めて「戦争と感染症の自分史100年」から未来を構想する政治を提案したい。というのも母が生まれたのはちょうど100年前の1920(大正9)年。今、新型コロナウイルスに苦しむ世界だが、当時スペイン風邪が世界を襲い、世界総人口の3割にあたる5億人が罹患し、2000万人から5000万人が死亡したという。日本でも45万人が死亡したという。スペイン風邪がようやく終息した年に生まれた母。母とつなぐと100年の歴史が「自分化」できる。

私が埼玉県本庄市で生まれたのは1950(昭和25)年5月18日、朝鮮戦争勃発直前。

戦争中のことを母は時々語ってくれた。「後からみるとおかしな戦争でも、戦争中、私は軍国少女だった」と。母は太平洋戦争中の1943(昭和18)年23歳の時、本庄市内の北堀の庄田家から諏訪町渡邉家に嫁ぐ。渡邉家は10町歩ほどの土地をもつ中小地主で、畑作や養蚕もしていた。母は1996年に76歳で亡くなったが、最近発見された日記に新婚の夫が出征する記録がある。

「昭和19年3月15日、(近所の)排水工事の勤労奉仕。そこへ(役場からの連絡)、おもむろに良人(夫)が開いた口『召集がきたらしいんだが』。出征は翌々日の17日。3月16日、朝食過ぎには近所の人が手伝いに来る。涙は見せじと誓いしも時折にじむは如何ともし難い……親類の客も皆就床し我にかえって最後に床に入る。話しは尽きない。明晩からは独り寝のわびしさを味はわねばならぬ。いよいよ出征日の3月17日、駅まで送ろうと心に決める。雑踏する駅頭……見苦しいが涙を出してしまった……いよいよ列車ホームに入る。万歳のこえ。一瞬のうちに通り過ぎる……我知れず不覚の涙 女々しい。帰宅……夜に入り一人床に入る。(腹の子の)胎動しきり。父親の顔も知らぬ子となるやも知れぬと思うと可哀そうになる。涙枕をぬらす。意気地がない(この一ケ月後に長男征夫が生まれる)」。近衛兵だった父は外地に出ることなく、昭和20年9月、終戦直後帰省できた。帰らぬ父を待ち続けた多くの戦争犠牲者に改めて深く哀悼の誠を捧げさせていただきます。

昭和27年秋、戦後の食糧難と没落地主の13人大家族の家事・育児・農業の過重労働で母は結核に倒れた。母の闘病日記『日々のなぐさみ S・W』と記した日記が最近古い箪笥の底に敷かれた新聞紙の下から実家の兄嫁により発見された。この日記はよほど他人の目には触れてほしくなかったのだろう。中を見ると赤裸々な苦しみの日々。舅との確執や夫の浮気……それにまさる子どもたちへの愛。私はライフヒストリーを聴かせていただき社会史を描くことを半ば仕事にしていたのに、生前、何度聴いても口を開かなかった母……こんな苦しみの日々があったのだ。それも明治民法の家制度の下で、苦しみぬいた嫁として。そこに襲った結核。

日記は、「昭和28年1月26日」から始まる。私はまだ2歳。直前に「肺病病みは家をつぶす厄病、実家へ帰って直してこい。治療費は実家でもつべき!」と夫の父(舅)に言われ、婚家から追い出され、実家に帰された直後から始まる。8歳の兄と6歳の姉は婚家に置いて、末っ子の2歳の私だけ連れて実家に帰されたのだ。その実家も11人兄弟の長女であり、母の下に10人の弟・妹がいた。決して安住の地であるはずがない。日記の最初の日。「由紀子 風邪を引き発熱38・3度。……自分に何のやましい点があろう。只々働いてきた今迄、何としても口惜しい」(昭和28年1月26日)

「人間なんて弱い動物だ。頭が痛い、気分が悪いと思うと先から先へと想像をたくましくして最悪のことまで考える。それならばそれで良い様なものの生への執着からか、死をおそれる。この天地悠久の流れの中に生を受けて二十年、三十年、長らえても大したことはないものを悟れぬ者のかなしさよ。由紀子は相変わらずよくならず。父親がいたなら医者へも連れていってやれるものを、家があるようで実際はないのと同じ不安な気持ち。哀れな親子、神様加護を授けて下さい。夕方になるも風止まず、由紀子と二人で(実家の)離れに寝るのも心細い。三人の子供の生長、これのみが前途のひかりである」(昭和28年1月29日)

母の日記には、庭の樹木や花など、自然の記述が多い。身の周りの自然の移ろいを心深く味わっていたようだ。母といっしょに草取りをしていると母がいつも言っていた。「名前のない草はないよ、由紀ちゃん。これはホトケノザと言って、ちょうど仏さんが葉の上に座っているように見えるだろう。これはヤエムグラと言ってね」と語ってくれた。草花の名前もよく知っていて、新聞紙の間に挟んで押し花などもたくさんつくっていた。このあと昭和28年の10月13日で母の闘病日記は終わり、10月17日には、深谷の日赤病院に入院が可能となった。この後、数年間の闘病を経て、特にストレプトマイシンの効果により、昭和32年頃には結核も治り、渡邉の実家に帰る。ただし、舅からのいじめは彼が昭和42年に亡くなるまで続く。結核といえば、実は、私も1999年滋賀県職員時代に3カ月入院した。喘息で大津日赤に入院中結核陽性が出て、突然隔離され、近江八幡のヴォーリズ記念病院でお世話になった。初期でありすぐに職場復帰できたが「感染症ゆえ突然隔離されるつらさ」を味わった。最初の孫が生まれる、その時だった。生まれた初孫を抱くのにマスクをしなければならず、せつない思いが記憶に残る。

感染症の世界史から見るコロナと結核

石弘之氏によれば(『感染症の世界史』2014年)、ヒト型コロナウイルスが初めて出現したのは紀元前8000年頃。「牧畜」と「農耕」「定住化」が開始され「ヒトと動物の濃密な接触」から始まったのが感染症だ。ペストの大流行は、中世ヨーロッパの「中世農業革命」があり、食糧生産の増大・人口増大・都市の発達に伴って、ネズミが大発生しペストを媒介した。今、21世紀に苦しんでいるコロナウイルスの起源は今から1万年前。

同じく石氏によると、わが母が苦しまされた、また私も罹患した結核が人類に広まったのは7~6万年前。アフリカに出現した結核菌が人類の移動に伴って世界各地に広まったという。日本に入ってきたのは弥生時代らしく、弥生時代初期の遺跡から発掘された人骨には結核菌により脊椎カリエスにかかった人骨の曲がりがあるという。平安時代には「胸の病」と呼ばれ、『源氏物語』では紫の上が胸の病に苦しむさまが記され、また感染症であるマラリアも当時の京都にはあったようだ。江戸時代には結核は労咳と呼ばれ、18~19世紀の近代工業が発展する中で都市に集められた労働者層が、過酷な労働と貧弱な栄養の中で結核に罹患していく。マルクスの『資本論』(1867年~1894年)や細井和喜蔵の『女工哀史』(1925年)には、重労働、低栄養で劣悪な生活環境の中で多くの若者労働者が倒れていったさまが描かれている。「不治の病」であり、結核患者が出ると「肺病病みの家」と言われ、差別の対象でもあった。

実は今もまだ結核に苦しむ人は多く、日本でも年間1万7000人ほどが罹患し2300人ほどの死者がある(今、6月21日時点の新型コロナの死者953人よりも多い!)。またアフリカなど途上国では、結核、マラリア、エイズという感染症に苦しまされており、そこに新型コロナウイルス。同じ地球に暮らす仲間として途上国の苦しみは他人事ではない。私もアフリカ研究の多くの仲間をこれら感染症で亡くした。

100年前のスペイン風邪で亡くなった人口は世界では約5000万人といわれている。直前の第一次世界大戦での死者1000万人の5倍だ。ペストや結核、天然痘など古来人類を苦しめてきた感染症の中で撲滅できたのは天然痘だけだ。そして今、次なる感染症は、ますます増えてくるだろう。地球規模での森林破壊や、自然開発で、野生起源のウイルスはますます増えてくる。また温暖化の影響で生き物の生態系が大きく破壊されている。北極地域の凍土が解けたらどれほど多くの未知のウイルスが出てくるかもわからない。

今世紀の人類の最大の脅威は地球温暖化や森林破壊など、過剰開発による「ウイルス感染症」ではないか。人と人が争っている戦争にかまけている時代ではないだろう。人が人類として、共同して立ち向かうべき相手は、ウイルスなどの自然そのものだろう。それもまだまだ見えていない生態系の仕組み、ウイルス学、ライフサイエンス、疫学まで含め、人間側では公衆衛生学やリスク管理学、ワクチンや治療薬開発などの医療研究と実践も必要だ。

たちまち、今、私たちの目の前にあるコロナ感染症。今、世界的に話題になっているのが、日本政府のコロナ対策への評価が低い割に、日本の発症者数と死亡者数が少ないことだ。京都大学の山中伸弥さんたちは、日本の対策は世界の中でも緩い方に分類されるが、感染拡大が遅く、感染者数も少なく、死亡者が少ないのはなぜか、と問題提起をしており、その理由を仮説的に「ファクターX」と呼んでいる。そのファクターXを明らかにできれば、今後の対策戦略に生かすことができると考えているからである。ファクターXの候補として挙げられているのは次の7項目だ。

-

- 感染拡大の徹底的なクラスター対応の効果

- マスク着用や毎日の入浴などの高い衛生意識

- ハグや握手、大声での会話などが少ない生活文化

- 日本人の遺伝的要因

- BCG接種など、何らかの公衆衛生政策の影響

- 2020年1月までの、何らかのウイルス感染の影響

- ウイルスの遺伝子変異の影響

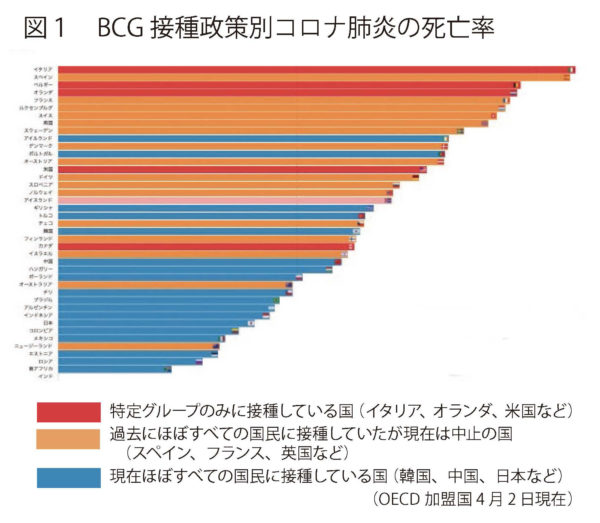

この中で、⑤のBCGにかかわる点をここでは展開させていただく。というのも、日本は先進国の中では、結核の罹患率が高い国として国際的にも問題となっている。それゆえ、今でもBCGをほぼすべての子どもたちが接種している。今回のコロナウイルスには、このBCG接種が何らかの免疫系をつくっているのでは、という思いをもつ人たちがデータを集めて、分析している。図1には新型コロナ肺炎の死亡率と、BCG接種の政策の違い別(一貫してBCGを接種している国、中断した国等)の関係をグラフ化したものだ。青色の、BCG接種を継続している国群で死亡率が低いことが、相関関係としては見てとれる。しかし、BCG接種とコロナ肺炎死亡率の間に因果関係があるかどうかはまだまだ今後の研究が必要だ。たとえばイスラエルでは、BCGを受けた人たちと受けなかった人たち、という二つのグループを比較できるデータがとられたが、両者を比較したところ、有効な差異は見られなかった、という論文もある。またBCGの株の違いもあり、そこはまだまだ今後の研究が必要となるだろう。

これからの国防は、軍事よりも感染症対策を!

歴史家の磯田道史さんは、「『仮想敵』が日本に軍事攻撃してくる確率より、パンデミックで国民の命が奪われる確率の方がはるかに高い現実があります」(『文藝春秋』2020年5月号、107頁)という。新しい「国防」とは何千億円もの戦闘機に投資するよりも、21世紀型の新しい「国防」、感染症から命と暮らしを守る研究や医療投資をと呼びかけている。

京大の山極寿一総長も言っている。もともと類人猿のゴリラ研究者の山極さんは、今後の人類の共通の課題は感染症対策だという。自然の過剰開発で、ウイルスはますます人類に牙をむいてくる。その時に教育や芸術など、人びとの社会的絆を薄れさせ、感動が共有できず、心身が冷え切った社会にしてしまっていいのか。パンデミックの時代にあっても、人と人の絆を断ち切らないためにも、衣食住のライフラインを失わず、ベーシックインカムを国家として維持して「共感や感動を分かち合える環境」を整えることの必要性を強調している(「朝日新聞」2020年5月14日)。

ちょうど100年前に生まれた母や、そして母の世代が苦しめられてきた戦争と感染症のリスクを考えた時、ここは冷静に、人類同

士が戦争をしている時代ではない、感染症といかにつきあっていくのかが、人類にとっての最大課題であることを問題提起したい。私自身環境と人間のかかわりを研究してきた立場も踏まえて個人的な「戦争と感染症の自分史」を語らせていただいた。ここからより一層説得的に社会化し、公人としての仕事構想を煮詰めていきたい。

コロナ・パンデミック不況からの出口――グリーン・ニューディール政策と中央集権の見直し

前にも述べたが、今世紀の人類の最大の脅威は地球温暖化や森林破壊など、過剰開発による「ウイルス感染症」ではないか。人と人が争っている戦争にかまけている時代ではない。人が人類として、共同して立ち向かうべき相手は、ウイルスなどの自然そのものだろう。1930年代の世界大恐慌時にアメリカのルーズベルト大統領により進められた公共事業政策ではTVAが有名だが、今、EUが新たに2019年11月に掲げたグリーン・ニューディールは2050年までに産業部門からの温室効果ガス排出を実質ゼロ(「気候中立」)にもっていこうという野心的な「グリーン産業政策」だ。物の生産ではなく、情報などのやり取りを柱とする「非物質化」と、石油文明からの脱却をめざして地球温暖化を防ぐ「脱炭素化」により、労働生産性と炭素生産性を上げる経済政策である。と同時に、「環境」「経済」「エネルギー」をセットとして気候変動対策として実効あるものにしようという野心的な試みだ。

実はグリーン・ニューディールの起源は、2008年のリーマン・ショックによる金融危機と原油価格高騰に対処して、同時に気候変動にも対処する提案として英国グループが提案したものだった。滋賀県でも2010年の2期目の私の知事選挙の時にマニフェストとして「グリーン・ニューディール」政策を提案した。琵琶湖にはすでに、温暖化の影響で、湖底と上層の水が混ざりにくい、「琵琶湖の深呼吸の困難」な現象が見えていた。そこで滋賀県独自に2030年までにCO2排出量半減という目標をつくった。しかしこの時はビジョンの域を出ることなく、また再生可能エネルギー投資なども現実性に乏しく実現に至らなかった。

しかし、今、世界中が新型コロナウイルスの感染症恐慌に直面し、前述のように、インフルエンザウイルスは、地球規模の過剰開発や温暖化による生息域の破壊により今後ますます増えることが予想されている。

エネルギー研究の専門家である飯田哲也さんによると、2008年から2018年の10年間で大きな三つの変化が起きているという(飯田哲也「複合危機をどう乗り越えるか」『世界』2020年6月号、156~165頁)。一つは電力分野での再生可能エネルギーの可能性の拡大だ。風力発電、太陽光発電の普及拡大と大幅なコストダウンがすでに現実となっている。二点目は輸送交通分野で電気自動車の普及は過去10年で1000倍にも増えており、反比例して蓄電池のコストも4分の

1以下になっている。移動エネルギーに再生可能エネルギーの活用の道が開けてきた。三点目はICTやAI、IoTなどを活用した「共有経済分野(シェアリング・エコノミー)」の広がりだ。ICTを活用して、太陽光発電と風力発電をつなぐ仮想発電所もすでに始まりつつある。

滋賀県としても、福島第一原発事故前の原発依存度30%を、節電と再エネ、地域エネに変える転換政策を始めている。2030年には目標を達成する見通しだ。これらの政策は、エネルギー自給だけでなく、これまで外へ支払っていたエネルギー代金を地元に落とし、そこから雇用も生まれる。またいざ災害時に、近いエネルギーとしてオンサイトでの利用が可能となる。

グリーン・ニューディールは、ポストコロナの時代を生き抜くための、地域分散型、地域主導型経済の中で、食料の自給力も地域で高めることで、行き過ぎたグローバリズムへの対案ともなる地域政策だ。各地域での実践を期待したい。そして、各地域での実践が、国としてのエネルギー政策を形づくることになる。

あわせて、この1~6月の新型コロナ感染拡大防止により、大きく社会のあり方が変わりつつあることを多くの日本人が感じているだろう。特にここで強調したいことは、リモートワークなど、人びとが集中して進めるべき仕事の風景は確実に変わりつつある。そして、集住して暮らす東京や大阪など、大都市での健康リスクの高さを多くの人たちが実感したことだろう。私自身は、過密社会からの解放を、「適疎社会」として提案したい。今、日本の各地は人口減少や経済活動の劣化が懸念されているが、今こそ、住宅が十分に広く、ほどほどの田舎にこそ、新しい「適疎社会」が展開される可能性が高まってきたのではないか。事務所や本社機能を東京に置かずに、地方に本社を移し、リモートワークで十分に生産性を上げられる活動なら、日本各地に分散することも可能だ。また子どもの教育も、自然豊かな環境下で、学力の基礎となる生きる力を育む教育基盤をつくることができるだろう。高齢者の感染症リスクも低くなる。

明治以降、近代化の中で、戦争の危機を乗り越えながら、日本の経済、社会は、「向都離村」を進めながら、都市の肥大ばかり求めてきたが、今こそ、田舎の価値を新たに見いだしながら、田園型の「適疎社会」を目指す時代だろう。すでに日本各地では地域の自然や歴史、文化を柱にした「適疎社会」も進められており、『里山資本主義』(藻谷浩介)や『日本列島回復論』(井上岳一)といった著作もある。

そのためには、国家として、税制度や社会的移動への支援など、新たな公共的政策が必要となる。感染症による社会・経済破壊のリスクは今後大きくなることはあっても減ることはないだろう。そのような未来社会の中で、人類として健全に生き延びるための新しい挑戦を日本から示していけるような国際的視野の中で、グリーン・ニューディール政策と新たな「適疎社会」づくりに英知を注いでいきましょう。